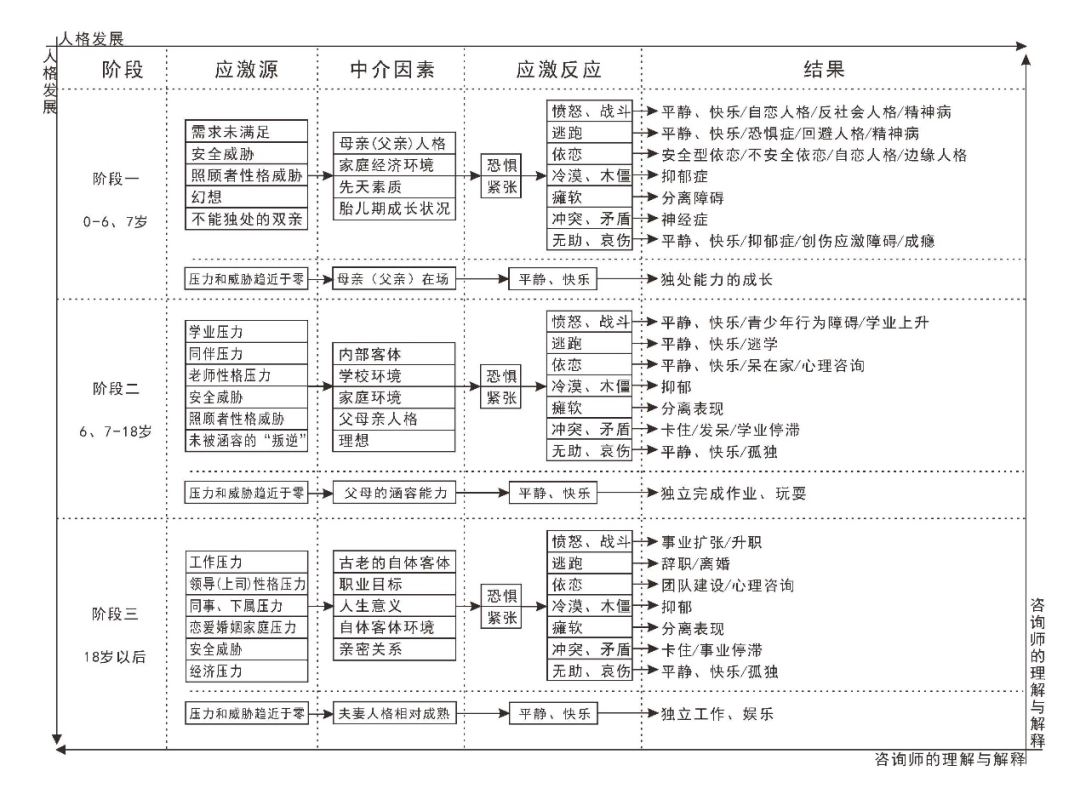

武汉忠德心理医院,武汉430000,通信作者:张永洪whremind@163.com情感已经占据人类心理生活以及心理治疗理论的重要位置。一个人具有同理心(即共情,一种可贵的情感交流能力)是一种重要的能力和品质,不论在职场还是在婚姻恋爱方面都颇具优势。当代女性已经焕发出飒爽英姿,在同理心、亲和力等方面具有独特魅力的女性必然会走向越来越多和越来越重要的工作岗位。网络既可以拉近、也可以疏远人与人之间的距离,这取决于当事人的原生情感和关系模式。精神分析的“客体关系”理论范式(广义的,包括:客体关系理论和自体心理学等)已经占据着越来越重要的影响,所谓“客体关系”就是以情感为媒介的人与人之间的联系。人本主义心理学强调咨询师对来访者“准确共情、积极关注”(Farber等,2006,p.13),“以来访者为中心”本身就是极富情感的一个口号。认知行为疗法也越来越重视治疗联盟,强调治疗师需要敏锐地调整自己,适应患者的情感反应,以便快速识别并修复联盟关系上的裂痕(贝克等,2018,p.115)。因此,我们可以充满激情地振臂高呼:情感时代来临(也是一定意义上的女性时代来临)。情感具有生物特性和社会特性。孩子生下来就会啼哭,因此,人类天生就会表达情感(情绪);但这个啼哭也表明孩子需要母亲的安慰和照顾,反映了人类的情感表达天然具有社会特性,即希望与他人(母亲)建立连接(关系)的渴求。然而,人类的一些需求(生理、情感等)可能会因为各种原因受到阻碍而不被满足,在某些情况下人类的安全甚至生命可能受到威胁,因此,人类生存和成长面临诸多压力源和应激源。面对这些压力源和应激源,人类有时表现出激烈的情绪和行为,如:愤怒、悲伤、哭泣、攻击行为等;有时则形成长期慢性的情绪状态和心理障碍,如:抑郁状态、焦虑状态、恐惧症、抑郁症等。如何应对这些压力和威胁成为人生的主要课题,并决定着我们是否能够健康地成长。本文试图将诸多心理现象浓缩为“应激反应过程”:即人类面对压力和威胁所做出的情感反应和行为及其产生的结果似乎成为了人类的心理状态和心理发展的各种原型。如果孩子在成长的最主要阶段(六七岁以前)遭受的压力和威胁大体上都在可承受的阈值之内,那么孩子基本上就可以健康成长,这些压力和威胁就构成了“恰到好处的挫折”,那么孩子成年后也将更能应对各种压力和威胁;反之,如果压力和威胁超过了孩子的承受能力,则会阻碍孩子成长并在成年后可能形成病理状况。因此,以应激反应过程来构建的情感心理模型既可以表示横向的、微观的、局部时点的心理状况,也可以表示纵向的、宏观的、整体的心理和人格发展状况,尤其是那些长期的、持续的压力和威胁所带来的影响;同时,应激反应常常伴随着情绪和行为(有时还是异常激烈的),所以,应激反应过程也在相当程度上塑造着情感的发展,而情感往往是表征关系的、连接的、依恋的,因此,这个模型也可以表征“客体关系”。然而,温尼科特(2017,p.18)描绘的“母亲在场情况下,婴儿和幼儿独处的体验”实际上是指:当母亲温暖、安详的在场,婴幼儿安静的独自玩耍的宁静、快乐的状态,这样的时候对婴幼儿发展“独处的能力”以及情绪的成熟发展都是极为重要的。可以将这样的时候视为压力和危险趋近于零来纳入情感心理模型。这样,以精神分析理论来扩展应激反应过程,就构建了一个比较全面的情感精神分析模型。这个模型可以提供一个精神分析的独特视角并带来一些临床应用。下面首先陈述这个模型,然后阐述其临床应用(理论部分)。 (单一的)应激反应过程通常包括以下几个步骤:(1)应激源;(2)中介因素(认知评价、社会支持、个性特征、应对方式等);(3)应激反应(生理反应、心理反应);(4)结果(健康、疾病)(将春雷,2021,p.16,311;姜乾金,2004,p.82)。根据精神分析理论以及临床经验等将这个应激反应过程扩展为一个情感精神分析模型,如图1所示。下面陈述各个步骤的扩展。 凡能引起应激反应的各种因素都可称为应激源(将春雷,2021,p.11)。科胡特(2012,pp.36-40)认为,个体心理(自恋)发展最为关键的时期为出生到潜伏期的早期(0至6、7岁,命名为:“阶段一”),第二重要的时期为潜伏期中后期到青春期(6、7岁至18岁,命名为:“阶段二”)。首先来看看婴幼儿成长在“阶段一”将会遭遇哪些压力和威胁?主要有:(1)需求未被满足的紧张:婴儿需要及时的喂食、适宜的温度、安静舒适的环境、宜居的住房等;(2)真实的安全威胁:遭遇具有攻击性的动物、摔倒、意外事故、与别的孩子冲突、走丢、噪音、照顾者(通常是母亲和父亲等)的分离或丧失、极为罕见的遭遇火灾或地震等,一些较严重的创伤可能导致长期的影响,而现实生活中分离的频繁发生以及带来的影响往往超出人们(养育者)的预期;(3)照顾者的性格威胁:施虐人格(孩子被打、被批评)、“无脸的”(没有回应的)母亲或父亲、不可预测的双亲、溺爱的双亲、依赖孩子的双亲、互相争吵甚至打架的双亲、父母离婚(如果双方妥善处理,则可能对孩子的影响降至最低)等,这些威胁通常具有长期持续性,常常是孩子后来心理疾病的制造者;(4)婴幼儿的幻想威胁:被害幻想、谋杀幻想、偏执分裂幻想、俄狄浦斯情结幻想等,在一些看似没有威胁的情境孩子却感到了威胁,或者原本较小的威胁被放大;(5)不能独处的双亲:一个宁静状态的侵扰者,将影响孩子独处能力和情绪的成熟发展。孩子成长在“阶段二”可能遭遇的压力和威胁主要有:(1)学业压力:可怕的应试教育;(2)同伴压力;(3)老师的性格压力:处罚、言语批评、自恋、不被老师喜欢等;(4)照顾者的性格威胁:(同“阶段一”);(5)安全威胁:意外伤害、霸凌、分离或丧失、火灾、地震等;(6)成长压力:青春期生理和心理变化压力,未被涵容的青春期“叛逆”,家长或老师未能认识到这是孩子的成长过程。18岁以后(命名为:“阶段三”)的成年人可能遭遇的压力和威胁主要有:(1)工作压力;(2)领导或上级的性格压力:自恋、不被重视等;(3)恋爱婚姻家庭压力:催婚、未达伴侣预期或远超伴侣预期、孩子的抚养及上学压力、涵容孩子的“叛逆”和攻击性等;(4)安全威胁:工伤、亲人的丧失、分离、火灾、地震等;(5)经济压力:收入、住房等;(6)同事、下级压力:相互推诿、不执行等。在“阶段一”婴幼儿是从对母亲(人物)的绝对依赖状态开始发展人格的,因此,以下两个中介因素是极为重要的:(1)母亲(父亲)人格;(2)家庭经济环境:宜居的住房、“过得去”或者较好的经济条件、客体丰富(爷爷奶奶、外公外婆、七大姑八大姨等)等。当然,还有第(3)个因素:婴儿的先天遗传素质,但这是不可控制的变量;以及第(4)个因素:胎儿期成长状况,很显然,胎儿的良好成长依然极度仰仗母亲(父亲)人格以及家庭经济环境。“阶段一”是对个体人格发展起决定性作用的时期,这个阶段就是科胡特(2011,p.39)定义的“古老的自体客体”的主要形成期:它与自体客体发展的开始阶段有关。如果“古老的”(早期的,主要是六七岁以前)自体客体对自体的回应大体上是共情协调的,那么个体将形成统整的自体结构,它在“阶段二”仍会得到加强(尤其是建立可靠理想方面在青少年后期有决定性的加固);反之,如果古老的自体客体对自体的回应是非共情和创伤的,那么,个体将形成有缺陷的自体结构;自体结构无论是否统整,都决定了个体后来的性格特征以及与他人(自体客体)的关系模式。因此,古老的自体客体几乎可以等价于内部客体;因为类似地,“内部客体”是由早期客体关系模式和依恋关系演化而来的关于自体和客体的表象,它基本上决定了孩子成年后与他人(外部客体)的关系模式和人格特征。很显然,在“阶段一”父母人格既可能成为应激源,也可能成为最具支持力量的因素,因此,极为重要。“阶段二”处于人格发展的第二重要时期,孩子人格的主要部分已搭建完成,因此,(1)在“阶段一”发展的古老的自体客体或内部客体成为一个重要的中介因素。(2)学校环境(包括同学友谊、老师人格等)成为与(3)家庭环境以及(4)父母亲人格旗鼓相当的中介因素。(5)青少年后期理想的加固也是一个重要的中介因素。在“阶段三”人格发展基本完成,当然,这也是一种动态的稳定,并且也可能出现“中年危机”或“更年期”等较大的波动和变迁,但人格发展的根基已经建立了。这个阶段的中介因素有:(1)古老的自体客体,与内部客体相同;(2)职业目标的确立;(3)寻找到人生的意义;(4)寻找到自体客体环境的支持:同伴友谊、工作伙伴、导师或学生、必要时找到合适的心理咨询师等;(5)建立亲密关系:组建家庭、抚养下一代等。我们将恐惧和紧张作为一个前置的反应,即使是愤怒也有一个前驱的“聚集阶段”(惧怕)的过程,之后便是释放(霍尔登,1991,p.41);更不用说那些病理攻击性下面潜在的恐惧。鲍尔比(2017b,p.91,99,143)认为恐惧是人类的一种本能倾向,恐惧与攻击之间存在着紧密联系:攻击行为是人类面临恐惧情境的替代行为之一。因此将恐惧和紧张作为应激反应的前置(基础)反应看起来是合理的。在恐惧和紧张之后,心理和行为反应主要有:(1)愤怒、战斗;(2)逃跑;(3)依恋;(4)冷漠、木僵;(5)瘫软;(6)冲突、矛盾;(7)无助、哀伤。生理反应在这里不会详述,只是略为提及一点:应激生理反应以及身心障碍的研究将促进精神分析实证研究的发展。应激反应通常会有两种结果:健康或者疾病,“阶段一”是导致健康或疾病的关键期。图1展示的应激反应与结果之间的关联和分类是粗略的,不可能精确,所以,精神分析常常是倒推的,即:出了问题寻找原因;而不是顺推:通过原因推论结果。尽管如此,我们还是尝试将应激反应和结果之间做一些初步的连接。我们将讨论的重点放在“阶段一”,因为这个阶段的发展对疾病和健康起决定性的作用。个体在愤怒之前是否一定有一个前置的恐惧可能会有不同的看法,我们知道,有一类精神病人喜欢攻击他人,另有一类精神病人总觉得他人会攻击他(被害妄想),因此,前一类病人的“应激反应机制”就是:(1)“愤怒、战斗”,后一类病人的“应激反应机制”就是:(2)“恐惧、逃跑”。前者是否在早年经历了令人恐惧的创伤呢?通常是的,所以个体才经常处于战斗的状态,只不过成年后那些创伤和恐惧多半都忘记(分裂)了。恐惧(逃跑)和愤怒(战斗)是两种基本的应激反应机制,在日常生活以及几乎所有的病理状况都可以窥见其踪影。面对恐惧,我们只需要设法消除或降低就可以了;然而,面对愤怒则比较棘手,自相矛盾的是,允许适当地发发脾气反倒可以降低愤怒。早年强烈的愤怒如果未被理解和涵容则是日后病理性攻击和仇恨的来源。这些没有代谢的攻击性阻碍了来访者爱的能力的整合和发展,咨询师需要经常帮助来访者承认、理解和整合其攻击性(Clarkin等,2012,p.23)。很显然,在正常的发展中,孩童所遭遇的挫折在可承受的范围内或者能及时得到照顾者的安抚,愤怒和恐惧将平静下来,于是孩子变得快乐起来,孩子因此发展了爱的能力。

(单一的)应激反应过程通常包括以下几个步骤:(1)应激源;(2)中介因素(认知评价、社会支持、个性特征、应对方式等);(3)应激反应(生理反应、心理反应);(4)结果(健康、疾病)(将春雷,2021,p.16,311;姜乾金,2004,p.82)。根据精神分析理论以及临床经验等将这个应激反应过程扩展为一个情感精神分析模型,如图1所示。下面陈述各个步骤的扩展。 凡能引起应激反应的各种因素都可称为应激源(将春雷,2021,p.11)。科胡特(2012,pp.36-40)认为,个体心理(自恋)发展最为关键的时期为出生到潜伏期的早期(0至6、7岁,命名为:“阶段一”),第二重要的时期为潜伏期中后期到青春期(6、7岁至18岁,命名为:“阶段二”)。首先来看看婴幼儿成长在“阶段一”将会遭遇哪些压力和威胁?主要有:(1)需求未被满足的紧张:婴儿需要及时的喂食、适宜的温度、安静舒适的环境、宜居的住房等;(2)真实的安全威胁:遭遇具有攻击性的动物、摔倒、意外事故、与别的孩子冲突、走丢、噪音、照顾者(通常是母亲和父亲等)的分离或丧失、极为罕见的遭遇火灾或地震等,一些较严重的创伤可能导致长期的影响,而现实生活中分离的频繁发生以及带来的影响往往超出人们(养育者)的预期;(3)照顾者的性格威胁:施虐人格(孩子被打、被批评)、“无脸的”(没有回应的)母亲或父亲、不可预测的双亲、溺爱的双亲、依赖孩子的双亲、互相争吵甚至打架的双亲、父母离婚(如果双方妥善处理,则可能对孩子的影响降至最低)等,这些威胁通常具有长期持续性,常常是孩子后来心理疾病的制造者;(4)婴幼儿的幻想威胁:被害幻想、谋杀幻想、偏执分裂幻想、俄狄浦斯情结幻想等,在一些看似没有威胁的情境孩子却感到了威胁,或者原本较小的威胁被放大;(5)不能独处的双亲:一个宁静状态的侵扰者,将影响孩子独处能力和情绪的成熟发展。孩子成长在“阶段二”可能遭遇的压力和威胁主要有:(1)学业压力:可怕的应试教育;(2)同伴压力;(3)老师的性格压力:处罚、言语批评、自恋、不被老师喜欢等;(4)照顾者的性格威胁:(同“阶段一”);(5)安全威胁:意外伤害、霸凌、分离或丧失、火灾、地震等;(6)成长压力:青春期生理和心理变化压力,未被涵容的青春期“叛逆”,家长或老师未能认识到这是孩子的成长过程。18岁以后(命名为:“阶段三”)的成年人可能遭遇的压力和威胁主要有:(1)工作压力;(2)领导或上级的性格压力:自恋、不被重视等;(3)恋爱婚姻家庭压力:催婚、未达伴侣预期或远超伴侣预期、孩子的抚养及上学压力、涵容孩子的“叛逆”和攻击性等;(4)安全威胁:工伤、亲人的丧失、分离、火灾、地震等;(5)经济压力:收入、住房等;(6)同事、下级压力:相互推诿、不执行等。在“阶段一”婴幼儿是从对母亲(人物)的绝对依赖状态开始发展人格的,因此,以下两个中介因素是极为重要的:(1)母亲(父亲)人格;(2)家庭经济环境:宜居的住房、“过得去”或者较好的经济条件、客体丰富(爷爷奶奶、外公外婆、七大姑八大姨等)等。当然,还有第(3)个因素:婴儿的先天遗传素质,但这是不可控制的变量;以及第(4)个因素:胎儿期成长状况,很显然,胎儿的良好成长依然极度仰仗母亲(父亲)人格以及家庭经济环境。“阶段一”是对个体人格发展起决定性作用的时期,这个阶段就是科胡特(2011,p.39)定义的“古老的自体客体”的主要形成期:它与自体客体发展的开始阶段有关。如果“古老的”(早期的,主要是六七岁以前)自体客体对自体的回应大体上是共情协调的,那么个体将形成统整的自体结构,它在“阶段二”仍会得到加强(尤其是建立可靠理想方面在青少年后期有决定性的加固);反之,如果古老的自体客体对自体的回应是非共情和创伤的,那么,个体将形成有缺陷的自体结构;自体结构无论是否统整,都决定了个体后来的性格特征以及与他人(自体客体)的关系模式。因此,古老的自体客体几乎可以等价于内部客体;因为类似地,“内部客体”是由早期客体关系模式和依恋关系演化而来的关于自体和客体的表象,它基本上决定了孩子成年后与他人(外部客体)的关系模式和人格特征。很显然,在“阶段一”父母人格既可能成为应激源,也可能成为最具支持力量的因素,因此,极为重要。“阶段二”处于人格发展的第二重要时期,孩子人格的主要部分已搭建完成,因此,(1)在“阶段一”发展的古老的自体客体或内部客体成为一个重要的中介因素。(2)学校环境(包括同学友谊、老师人格等)成为与(3)家庭环境以及(4)父母亲人格旗鼓相当的中介因素。(5)青少年后期理想的加固也是一个重要的中介因素。在“阶段三”人格发展基本完成,当然,这也是一种动态的稳定,并且也可能出现“中年危机”或“更年期”等较大的波动和变迁,但人格发展的根基已经建立了。这个阶段的中介因素有:(1)古老的自体客体,与内部客体相同;(2)职业目标的确立;(3)寻找到人生的意义;(4)寻找到自体客体环境的支持:同伴友谊、工作伙伴、导师或学生、必要时找到合适的心理咨询师等;(5)建立亲密关系:组建家庭、抚养下一代等。我们将恐惧和紧张作为一个前置的反应,即使是愤怒也有一个前驱的“聚集阶段”(惧怕)的过程,之后便是释放(霍尔登,1991,p.41);更不用说那些病理攻击性下面潜在的恐惧。鲍尔比(2017b,p.91,99,143)认为恐惧是人类的一种本能倾向,恐惧与攻击之间存在着紧密联系:攻击行为是人类面临恐惧情境的替代行为之一。因此将恐惧和紧张作为应激反应的前置(基础)反应看起来是合理的。在恐惧和紧张之后,心理和行为反应主要有:(1)愤怒、战斗;(2)逃跑;(3)依恋;(4)冷漠、木僵;(5)瘫软;(6)冲突、矛盾;(7)无助、哀伤。生理反应在这里不会详述,只是略为提及一点:应激生理反应以及身心障碍的研究将促进精神分析实证研究的发展。应激反应通常会有两种结果:健康或者疾病,“阶段一”是导致健康或疾病的关键期。图1展示的应激反应与结果之间的关联和分类是粗略的,不可能精确,所以,精神分析常常是倒推的,即:出了问题寻找原因;而不是顺推:通过原因推论结果。尽管如此,我们还是尝试将应激反应和结果之间做一些初步的连接。我们将讨论的重点放在“阶段一”,因为这个阶段的发展对疾病和健康起决定性的作用。个体在愤怒之前是否一定有一个前置的恐惧可能会有不同的看法,我们知道,有一类精神病人喜欢攻击他人,另有一类精神病人总觉得他人会攻击他(被害妄想),因此,前一类病人的“应激反应机制”就是:(1)“愤怒、战斗”,后一类病人的“应激反应机制”就是:(2)“恐惧、逃跑”。前者是否在早年经历了令人恐惧的创伤呢?通常是的,所以个体才经常处于战斗的状态,只不过成年后那些创伤和恐惧多半都忘记(分裂)了。恐惧(逃跑)和愤怒(战斗)是两种基本的应激反应机制,在日常生活以及几乎所有的病理状况都可以窥见其踪影。面对恐惧,我们只需要设法消除或降低就可以了;然而,面对愤怒则比较棘手,自相矛盾的是,允许适当地发发脾气反倒可以降低愤怒。早年强烈的愤怒如果未被理解和涵容则是日后病理性攻击和仇恨的来源。这些没有代谢的攻击性阻碍了来访者爱的能力的整合和发展,咨询师需要经常帮助来访者承认、理解和整合其攻击性(Clarkin等,2012,p.23)。很显然,在正常的发展中,孩童所遭遇的挫折在可承受的范围内或者能及时得到照顾者的安抚,愤怒和恐惧将平静下来,于是孩子变得快乐起来,孩子因此发展了爱的能力。 (3)依恋既是一种应激反应,也是一种本能需要,并且是持续终生的(鲍尔比,2017a,p.338)。婴幼儿的依恋类型分为:(a)安全型依恋:母亲能够提供情绪上的可获得性;(b)回避型依恋:儿童认定自己想要得到安慰和照顾的任何主动表示都毫无用处,因此,放弃了要求;(c)矛盾型依恋:母亲的可获得性充其量也只是儿童无法预期和不经常拥有的;(d)混乱型依恋:当依恋对象不仅被儿童体验为安全港,同时也被体验为危险的来源时,就会导致混乱型依恋(Wallin, 2015,pp.23-29)。后三种为不安全型依恋。可以想象,当孩子寻求依恋的时候发现威胁来自于依恋对象,这是多么可怕!原本需要得到支持的力量却变成了应激源,这就好比“敌人来自内部”;最终,孩子可能真的内化了糟糕的内部客体,于是,“敌人真的来自内部了”。可见,照顾者(父母)人格何其重要,当他们自身变成威胁的时候孩子也失去了依恋的支持,这会对孩子产生双重压力,这也可以解释为什么有些家长对孩子的作为并非太过分,但也带来了麻烦。因此,照顾者人格威胁往往是孩子后来心理疾病的制造者。这也是近年来依恋理论成为热点的原因,因为它进一步把父母人格和依恋关系推向前台。不安全型依恋可能是导致一些心理疾病的风险因素。然而,必须说明的是,大部分个案的父母都是善良的普通人啊!就像大多数人一样,他们是“健康而不完美的”,他们的出发点往往都是爱孩子的,但未曾意识到某些做法会对孩子带来伤害,甚至还可能认为这些做法是对孩子有好处的。还有一些父母看上去根本没有行为不当之处,却无意间制造了对孩子不利的情境。在这里并非要在现实层面去追究父母的责任,尤其对于孩子已经成年的父母来说,事情已经发生了,过分自责于事无补。当然,如果父母开始反思,做出一些改变还是有帮助的;如果孩子还处于青少年之前的时期,父母做出一些改变对孩子的帮助会更大。更进一步,如果从个体终生发展和成长的角度来看,父母的反思本质上也是有利于他们自己的成长的。生命的养育和人格发展是一个巨大的主题,还有很多未被探明的因素,鲍尔比的伟大贡献就是让我们更加认识到孩子幼年的脆弱性以及良好依恋的重要性。谁也不是神,错误在所难免,但如果我们更加具有反思精神,秉持“如履薄冰”的态度来对待孩子的养育,则会迎来“最好的”结果。(4)冷漠、木僵以及(5)瘫软通常是指个体遭受较大的、超过可承受阈值的威胁的恐惧反应。可以将恐惧区分为恐惧严峻和恐惧麻木,前者意味着肌肉紧张,后者意味着肌肉松弛(霍尔登,1991,p.13);我们将前者命名为木僵,后者命名为瘫软。鲍尔比(2017b,p.97)将木僵用来描绘面临恐惧而“静止不动”的情况。关于木僵和瘫软的神经生理机制仍需要研究,但在心理反应上也许可以粗略地将木僵与抑郁症联系起来,将瘫软与分离障碍联系起来。(6)冲突、矛盾当然是无处不在的,能够接受矛盾心理是一个人成熟的重要方面。著名的俄狄浦斯冲突其实意味着孩子已经到达一定的发展阶段,而马勒所提示的孩子在15至24月对母亲的矛盾情感以及依恋理论揭示的矛盾型和混乱型依恋意味着孩子在更加早期面临更加关键的矛盾和冲突。未解决的俄狄浦斯冲突可能导致神经症;而混乱型依恋可能是导致自恋人格或边缘人格的风险因素。(7)无助和哀伤:某些情况下个体真的是无所依靠,或者某些应激源实在是残酷(比如,亲人的丧失)。前一种情况可能是说个体缺乏连接他人的能力或者暂时无法连接他人,后一种情况可能意味着旁人能够提供的帮助非常有限;这些状况都需要哀伤去处理。如果无法处理,则可能形成创伤应激障碍、抑郁症、成瘾等。特别地,当压力和威胁趋近于零的时候对于婴幼儿(“阶段一”)来说意味着照顾者(父母亲)为孩子营造了一个安全、舒适的环境,最起码有一个宜居的房间,更多的情况是一套宜居的住宅,即使是租来的房子也意味着父母已经准备好了迎接宝宝的到来。有了这样的准备和心态表明父母是成熟的,因此,能够理解孩子也有需要独自玩耍的时候,这时母亲安静、悠闲的在场而不是忧心忡忡或者抑郁的,孩子因此发展了独处的能力。青春期的“狂飙突进”特别考验父母的涵容能力,面对孩子的“叛逆”父母是否能够站稳脚跟直接决定了孩子能否顺利过关。对于青少年(“阶段二”)来说,父母不一定“在场”,但一定得“站稳”。父母稳稳地矗立在那里几乎就可以让青少年的压力趋近于零(或者压力远在可承受的阈值之下)。对成年人来说(“阶段三”),相对成熟的人格意味着既可以独处也可以连接,意味着总体上可以化解或者能够承受压力和威胁,并且在必要时也懂得求助于他人。这个情感精神分析模型本质上是精神分析的创伤、关系模型。正如科胡特(2011,p.42)所认为的,所有的精神病理(包括:自恋人格、边缘状态以及精神病等)均来源于自体结构的缺陷、自体的扭曲或者自体的虚弱,再进一步,自体的所有缺陷都来自于童年期自体与自体客体关系的障碍,而俄狄浦斯情结的各种冲突并不是精神病理的基本原因而是它的结果。性欲化、成瘾、攻击性(病理的)等都是自体缺陷、扭曲、虚弱的产物,它们是次发的、第二位的。这就是说,所有的精神病理均来自于童年期自体与自体客体的关系是创伤和非共情的,因此,可以被视为“广义的创伤应激障碍”;只不过有一些创伤压抑(分裂)太深而很难追溯,或者一些长期持续的创伤并没有明显的病理起源点,或者一些创伤太过隐蔽。然而,如果将婴幼儿的幻想威胁置于“应激源”的位置(如图1所示),似乎说明婴幼儿可以“凭空”产生一些幻想威胁,这样的话似乎就可以与弗洛伊德的俄狄浦斯情结(阉割焦虑)以及克莱因的偏执分裂位置做一个连接。但是,如果坚持创伤模型,那么,阉割焦虑幻想、偏执分裂幻想等应该属于第二位的,婴幼儿的幻想似乎应该置于“中介因素”的位置(参见图1)。当然,考虑到在“应激源”里已经列入照顾者性格等威胁,再将幻想威胁列入其中似乎也有其合理性,同时也保持了一种理论上的灵活性。卡利格、科恩伯格等人(2021,p.18)认为,无论在临床上还是在概念上,客体关系理论的方法依赖于首先通过评估性质、组织及心理结构的整合程度以获得人格病理的严重程度,然后通过人格病理的描述性特征,诊断人格的类型和风格。这就是所谓“双轴法”(Two-axial)。从临床角度看,与人格类型相比,人格病理和功能障碍的严重程度对于预后和制定差异性治疗计划更为重要。这个情感精神分析模型可以在这两个维度有所帮助。首先,如果来访者更加能够讲述应激事件本身和更加早期的事件(如图1所示,从右下角往左或往上推进),那么就提示来访者可能有较好的预后;至于疾病分类学,至少有两种基本类型可以留意:一种是“愤怒、战斗”型,另一种是“恐惧、逃跑”型;可以将它们分别对应人格病理结构性诊断分类里的“外向”和“内向”两种类型(卡利格 等,2021,p.22)。更多的分类可以参考前述应激反应结果与疾病类型的粗略联系。关于这个情感精神分析模型比较有实用价值的一个临床运用在于:很多来访者往往是带着一定的情绪或者发生了某个生活事件来咨询的,如图1右边所列的部分;而这个情绪和生活事件的背后往往有一个“应激反应过程”;咨询一开始从这个情绪或事件入手去共情和理解来访者通常是有效的,而且也是适宜的。如图1所示,人格发展是从上往下(纵向)、从左往右(横向)推进的,而咨询师的理解和解释通常是从右往左(横向)、从下往上(纵向)推进的。比如,一个成年人有一天突然辞职了,原因是什么?从图1右下角往左边看,可能的原因有:他重新寻找职业目标或者发现了人生意义或者新来了一个他不喜欢的同事等;从图1右下角往上面看,可能的原因有:他上学时有逃学的经历,他早年的经历导致其形成回避人格等。咨询便可以这样推进。很显然,通常“往左”比“往上”相对容易,而有些来访者几乎不能谈及早期经历。进一步说,“横向”通常意味着对当前或早前事件本身的理解,而“纵向”则是更多地向早期推进并将过去事件与现在事件联系起来以及阐明这些事件的动力学和情感意义。这些工作是咨询中经常要做的,情感精神分析模型恰好提供了这样一个工作框架。当然,这些工作仅仅是庞大的精神分析工作的一部分,而庞大的精神分析工作包括:治疗同盟的建立、共情的理解、移情解析、起源学重构、抱持和涵容等等。以扩展的应激反应过程构建的情感精神分析模型以一个独特视角来描述心理状态和人格发展的图景,并且具有一定的临床应用价值。该模型尚需进一步研究。神经科学、精神分析以及行为理论的学科间对话将能更完整地理解作为心身整体存在的“应激”现象(Gerlach等,2018,p.394)。

(3)依恋既是一种应激反应,也是一种本能需要,并且是持续终生的(鲍尔比,2017a,p.338)。婴幼儿的依恋类型分为:(a)安全型依恋:母亲能够提供情绪上的可获得性;(b)回避型依恋:儿童认定自己想要得到安慰和照顾的任何主动表示都毫无用处,因此,放弃了要求;(c)矛盾型依恋:母亲的可获得性充其量也只是儿童无法预期和不经常拥有的;(d)混乱型依恋:当依恋对象不仅被儿童体验为安全港,同时也被体验为危险的来源时,就会导致混乱型依恋(Wallin, 2015,pp.23-29)。后三种为不安全型依恋。可以想象,当孩子寻求依恋的时候发现威胁来自于依恋对象,这是多么可怕!原本需要得到支持的力量却变成了应激源,这就好比“敌人来自内部”;最终,孩子可能真的内化了糟糕的内部客体,于是,“敌人真的来自内部了”。可见,照顾者(父母)人格何其重要,当他们自身变成威胁的时候孩子也失去了依恋的支持,这会对孩子产生双重压力,这也可以解释为什么有些家长对孩子的作为并非太过分,但也带来了麻烦。因此,照顾者人格威胁往往是孩子后来心理疾病的制造者。这也是近年来依恋理论成为热点的原因,因为它进一步把父母人格和依恋关系推向前台。不安全型依恋可能是导致一些心理疾病的风险因素。然而,必须说明的是,大部分个案的父母都是善良的普通人啊!就像大多数人一样,他们是“健康而不完美的”,他们的出发点往往都是爱孩子的,但未曾意识到某些做法会对孩子带来伤害,甚至还可能认为这些做法是对孩子有好处的。还有一些父母看上去根本没有行为不当之处,却无意间制造了对孩子不利的情境。在这里并非要在现实层面去追究父母的责任,尤其对于孩子已经成年的父母来说,事情已经发生了,过分自责于事无补。当然,如果父母开始反思,做出一些改变还是有帮助的;如果孩子还处于青少年之前的时期,父母做出一些改变对孩子的帮助会更大。更进一步,如果从个体终生发展和成长的角度来看,父母的反思本质上也是有利于他们自己的成长的。生命的养育和人格发展是一个巨大的主题,还有很多未被探明的因素,鲍尔比的伟大贡献就是让我们更加认识到孩子幼年的脆弱性以及良好依恋的重要性。谁也不是神,错误在所难免,但如果我们更加具有反思精神,秉持“如履薄冰”的态度来对待孩子的养育,则会迎来“最好的”结果。(4)冷漠、木僵以及(5)瘫软通常是指个体遭受较大的、超过可承受阈值的威胁的恐惧反应。可以将恐惧区分为恐惧严峻和恐惧麻木,前者意味着肌肉紧张,后者意味着肌肉松弛(霍尔登,1991,p.13);我们将前者命名为木僵,后者命名为瘫软。鲍尔比(2017b,p.97)将木僵用来描绘面临恐惧而“静止不动”的情况。关于木僵和瘫软的神经生理机制仍需要研究,但在心理反应上也许可以粗略地将木僵与抑郁症联系起来,将瘫软与分离障碍联系起来。(6)冲突、矛盾当然是无处不在的,能够接受矛盾心理是一个人成熟的重要方面。著名的俄狄浦斯冲突其实意味着孩子已经到达一定的发展阶段,而马勒所提示的孩子在15至24月对母亲的矛盾情感以及依恋理论揭示的矛盾型和混乱型依恋意味着孩子在更加早期面临更加关键的矛盾和冲突。未解决的俄狄浦斯冲突可能导致神经症;而混乱型依恋可能是导致自恋人格或边缘人格的风险因素。(7)无助和哀伤:某些情况下个体真的是无所依靠,或者某些应激源实在是残酷(比如,亲人的丧失)。前一种情况可能是说个体缺乏连接他人的能力或者暂时无法连接他人,后一种情况可能意味着旁人能够提供的帮助非常有限;这些状况都需要哀伤去处理。如果无法处理,则可能形成创伤应激障碍、抑郁症、成瘾等。特别地,当压力和威胁趋近于零的时候对于婴幼儿(“阶段一”)来说意味着照顾者(父母亲)为孩子营造了一个安全、舒适的环境,最起码有一个宜居的房间,更多的情况是一套宜居的住宅,即使是租来的房子也意味着父母已经准备好了迎接宝宝的到来。有了这样的准备和心态表明父母是成熟的,因此,能够理解孩子也有需要独自玩耍的时候,这时母亲安静、悠闲的在场而不是忧心忡忡或者抑郁的,孩子因此发展了独处的能力。青春期的“狂飙突进”特别考验父母的涵容能力,面对孩子的“叛逆”父母是否能够站稳脚跟直接决定了孩子能否顺利过关。对于青少年(“阶段二”)来说,父母不一定“在场”,但一定得“站稳”。父母稳稳地矗立在那里几乎就可以让青少年的压力趋近于零(或者压力远在可承受的阈值之下)。对成年人来说(“阶段三”),相对成熟的人格意味着既可以独处也可以连接,意味着总体上可以化解或者能够承受压力和威胁,并且在必要时也懂得求助于他人。这个情感精神分析模型本质上是精神分析的创伤、关系模型。正如科胡特(2011,p.42)所认为的,所有的精神病理(包括:自恋人格、边缘状态以及精神病等)均来源于自体结构的缺陷、自体的扭曲或者自体的虚弱,再进一步,自体的所有缺陷都来自于童年期自体与自体客体关系的障碍,而俄狄浦斯情结的各种冲突并不是精神病理的基本原因而是它的结果。性欲化、成瘾、攻击性(病理的)等都是自体缺陷、扭曲、虚弱的产物,它们是次发的、第二位的。这就是说,所有的精神病理均来自于童年期自体与自体客体的关系是创伤和非共情的,因此,可以被视为“广义的创伤应激障碍”;只不过有一些创伤压抑(分裂)太深而很难追溯,或者一些长期持续的创伤并没有明显的病理起源点,或者一些创伤太过隐蔽。然而,如果将婴幼儿的幻想威胁置于“应激源”的位置(如图1所示),似乎说明婴幼儿可以“凭空”产生一些幻想威胁,这样的话似乎就可以与弗洛伊德的俄狄浦斯情结(阉割焦虑)以及克莱因的偏执分裂位置做一个连接。但是,如果坚持创伤模型,那么,阉割焦虑幻想、偏执分裂幻想等应该属于第二位的,婴幼儿的幻想似乎应该置于“中介因素”的位置(参见图1)。当然,考虑到在“应激源”里已经列入照顾者性格等威胁,再将幻想威胁列入其中似乎也有其合理性,同时也保持了一种理论上的灵活性。卡利格、科恩伯格等人(2021,p.18)认为,无论在临床上还是在概念上,客体关系理论的方法依赖于首先通过评估性质、组织及心理结构的整合程度以获得人格病理的严重程度,然后通过人格病理的描述性特征,诊断人格的类型和风格。这就是所谓“双轴法”(Two-axial)。从临床角度看,与人格类型相比,人格病理和功能障碍的严重程度对于预后和制定差异性治疗计划更为重要。这个情感精神分析模型可以在这两个维度有所帮助。首先,如果来访者更加能够讲述应激事件本身和更加早期的事件(如图1所示,从右下角往左或往上推进),那么就提示来访者可能有较好的预后;至于疾病分类学,至少有两种基本类型可以留意:一种是“愤怒、战斗”型,另一种是“恐惧、逃跑”型;可以将它们分别对应人格病理结构性诊断分类里的“外向”和“内向”两种类型(卡利格 等,2021,p.22)。更多的分类可以参考前述应激反应结果与疾病类型的粗略联系。关于这个情感精神分析模型比较有实用价值的一个临床运用在于:很多来访者往往是带着一定的情绪或者发生了某个生活事件来咨询的,如图1右边所列的部分;而这个情绪和生活事件的背后往往有一个“应激反应过程”;咨询一开始从这个情绪或事件入手去共情和理解来访者通常是有效的,而且也是适宜的。如图1所示,人格发展是从上往下(纵向)、从左往右(横向)推进的,而咨询师的理解和解释通常是从右往左(横向)、从下往上(纵向)推进的。比如,一个成年人有一天突然辞职了,原因是什么?从图1右下角往左边看,可能的原因有:他重新寻找职业目标或者发现了人生意义或者新来了一个他不喜欢的同事等;从图1右下角往上面看,可能的原因有:他上学时有逃学的经历,他早年的经历导致其形成回避人格等。咨询便可以这样推进。很显然,通常“往左”比“往上”相对容易,而有些来访者几乎不能谈及早期经历。进一步说,“横向”通常意味着对当前或早前事件本身的理解,而“纵向”则是更多地向早期推进并将过去事件与现在事件联系起来以及阐明这些事件的动力学和情感意义。这些工作是咨询中经常要做的,情感精神分析模型恰好提供了这样一个工作框架。当然,这些工作仅仅是庞大的精神分析工作的一部分,而庞大的精神分析工作包括:治疗同盟的建立、共情的理解、移情解析、起源学重构、抱持和涵容等等。以扩展的应激反应过程构建的情感精神分析模型以一个独特视角来描述心理状态和人格发展的图景,并且具有一定的临床应用价值。该模型尚需进一步研究。神经科学、精神分析以及行为理论的学科间对话将能更完整地理解作为心身整体存在的“应激”现象(Gerlach等,2018,p.394)。

参考文献

Clarkin, J. F., Yeomans, F. E., and Kernberg, O. F. (2012). 边缘性人格障碍的移情焦点治疗.(许维素 译).北京:中国轻工业出版社.

Farber, B. A., Brink, D. C., and Raskin, P. M. (2006). 罗杰斯心理治疗.(郑钢等 译). 北京:中国轻工业出版社.

Gerlach, A.,仇剑崟,Elzer, M.,徐勇. (2018). 精神分析性心理治疗.(仇剑崟,徐勇,蒋文晖,武春艳等 译). 北京:人民卫生出版社.

海因茨·科胡特.(2011). 精神分析治愈之道.(訾非,曲清和,张帆 译).重庆:重庆大学出版社.

海因茨·科胡特.(2012). 自体的分析.(刘慧卿,林明雄 译).北京:世界图书出版公司.

蒋春雷.(2021). 应激医学.上海:上海科学技术出版社.

姜乾金.(2004). 医学心理学.北京:人民卫生出版社.

唐纳德·温尼科特.(2017). 成熟过程与促进性环境.(唐婷婷等 译). 上海:华东师范大学出版社.

Wallin, D. J. (2015). 心理治疗中的依恋.(巴彤,李斌彬,施以德,杨希洁 译). 北京:中国轻工业出版社.

肖恩·霍尔登.(1991). 心理情绪急救.(富彦斌,张伟娟 译).北京:北京航空航天大学出版社.

亚伦·T.贝克,丹尼丝·D.戴维斯,阿瑟·弗里曼.(2018). 人格障碍的认知行为疗法.(王建平等 译).北京:人民邮电出版社.

伊芙·卡利格,奥托·F.科恩伯格,约翰·F.克拉金,弗兰克·E.约曼斯.(2021). 人格病理的精神动力性治疗.(仇剑崟,蒋文晖,王媛,王兰兰 译).北京:化学工业出版社.

约翰·鲍尔比.(2017a). 依恋.(汪智艳,王婷婷 译). 北京:世界图书出版公司.

约翰·鲍尔比.(2017b). 分离.(万巨玲等 译). 北京:世界图书出版公司.