(2013). Psychoanalytic Psychology, 30(2):281-299

网络精神分析:对于在线与线下治疗技术的理论含义的讨论

Paolo Migone, M.D.

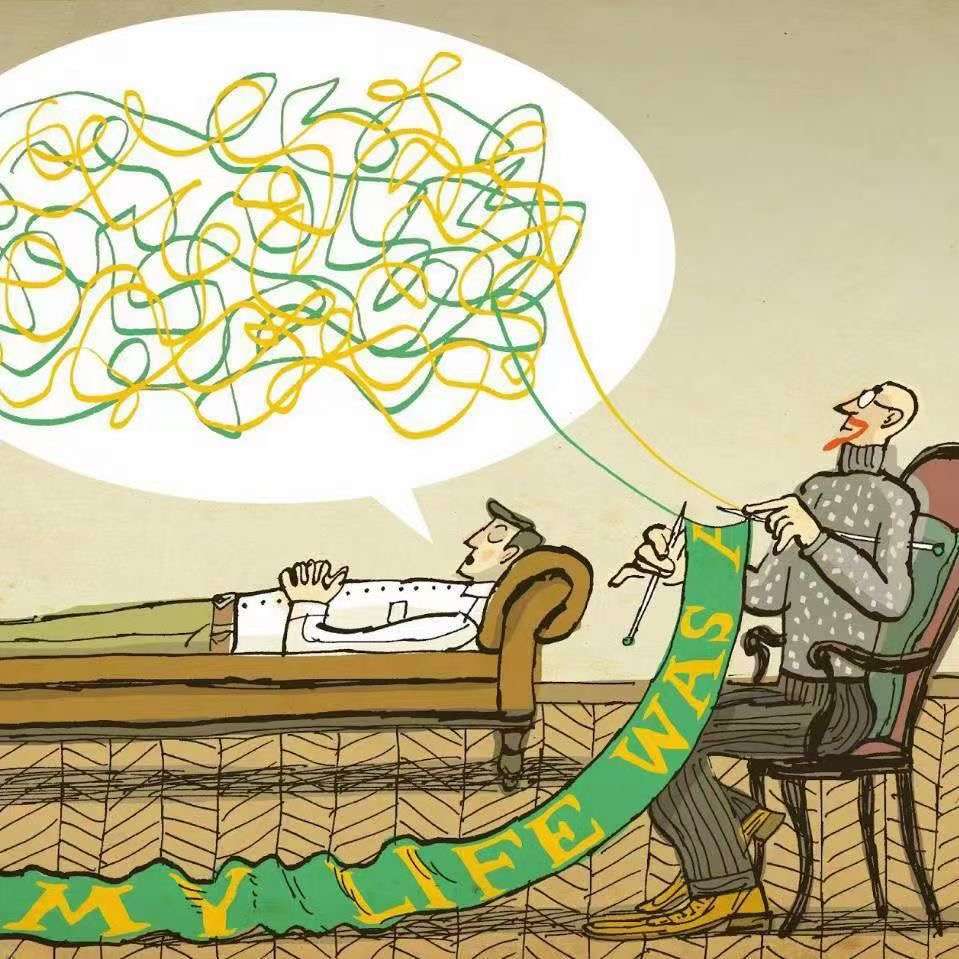

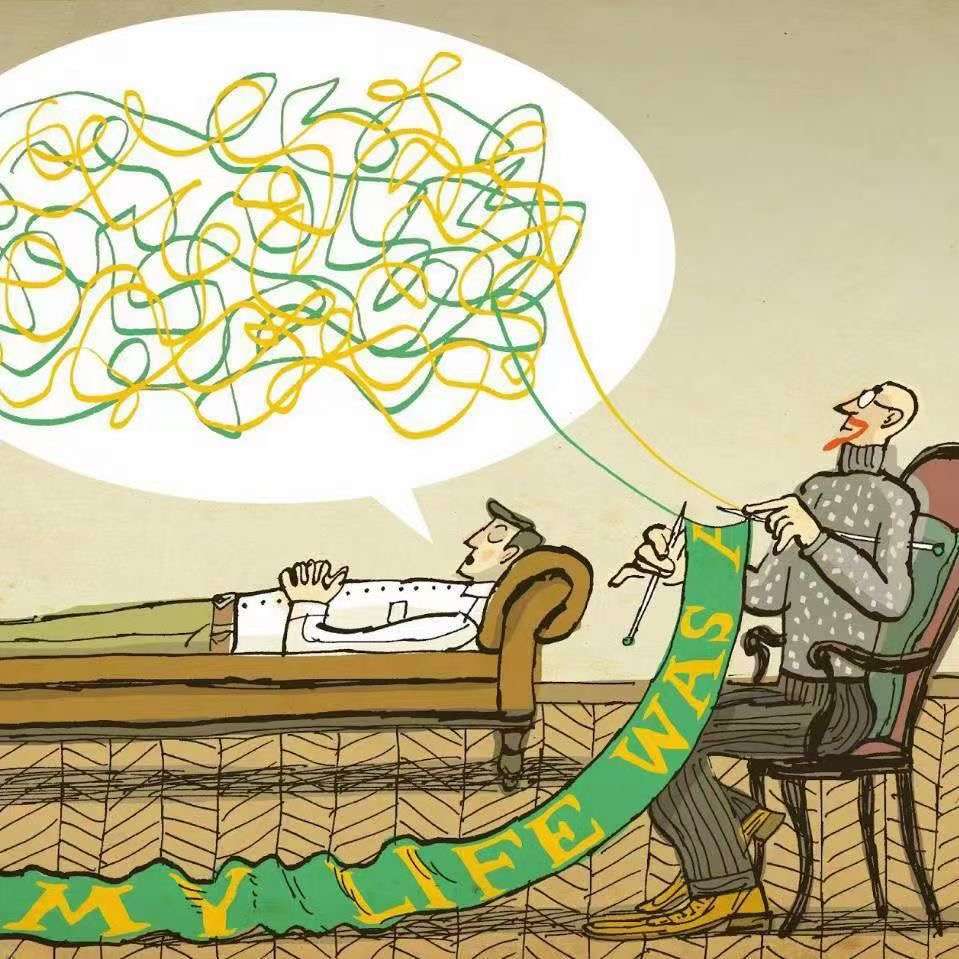

对网络精神分析的讨论是我们对一般技术理论、以及我们所说的病人与分析师之间的“交流”是什么意思的反思。我们对在线治疗的看法直接影响着我们实践“线下”治疗的方式。本文从精神分析技术理论的历史角度出发,根据Kurt Eissler 1953年发表的经典论文《自我的结构对精神分析技术的影响》(the effect of the structure of the ego on psychoanalytic technique, K. R. Eissler, 1953),Journal of the American Psychoanalytic Association, Vol. 1, pp.104-143)中关于“参数”的定义,及之后Merton Gill的论文《以分析中的移情重新定义精神分析》(M. M. Gill, 1984, Psychoanalysis and psychotherapy: A revision, International Review of Psychoanalysis, Vol. 11, pp. 161-179) 。网络治疗是一种不同的疗法,即线上与线下治疗有所不同。

人们常说,互联网正在改变我们的交流方式,以及我们的生活方式,其影响是不易预测的。万维网(www)正渗透到我们生活的每个角落,为了满足最多样化的需求,它变得越来越复杂,这不仅逐渐改变了它,也改变着我们。互联网的重要性与印刷术的革命性发现并驾齐驱。

在这里,我将只考虑互联网提供的众多可能性中的一种,即作为精神分析治疗的载体。但这篇论文将不涉及网络治疗的临床方面(已有这方面的文献)。本文将具体讨论线上和线下治疗对治疗技术理论上的意义,因此,也有必要讨论两种治疗设置之间的差异。有人认为,我们看待网络治疗的方式直接影响着我们思考和实践传统“线下”治疗的方式。换句话说,本文将不讨论治疗作用或网络治疗有效性的问题。网络治疗只是一个切入点,以反思精神分析技术的一般理论,以及精神分析与分析性治疗的同一性。应当说明的是,这篇论文并不是在为线上精神分析实践辩护,而是旨在鼓励对技术理论的反思。线上精神分析在本文中并非讨论的对象,而是思考技术理论的切入点,特别是针对我们所设想的病人与分析师之间的“交流”。

通过互联网的心理治疗有很多种称呼,如线上心理治疗、远程心理治疗、电子心理治疗等,这种现象正在迅速发展。越来越多的网站提供咨询或线上心理治疗,对这种做法有效性的研究也在开展。近年来,一些参与中美精神分析联盟(CAPA,http://www.capachina.org)的精神分析学家正在通过Skype向中国同事进行教学、督导和治疗的实验,目的是帮助中国精神分析实践和文化的发展。

互联网使我们能够以极低的成本,几乎是免费的,或者仅需一个本地电话的价格,就可以与世界上任何一个角落的人联系和交流。有人可能会反对这种说法,因为电话早已经使这成为可能。事实上,在美国,“电话分析”的问题至少早在20世纪50年代就被讨论过(如Saul, 1951)。评论家们认为电话分析有不同的作用:如可以有效克服某些阻抗或分析中的僵局、替代错过了的治疗小节、节省时间并减少长途旅行费用、病人的活动受残障限制、当病人或分析师搬到另一个城市但双方不希望中断正在进行的分析时。

与电话相比,互联网的不同在于它能提供的视频会议的机会(比如Skype)。多亏了所谓的虚拟实景技术,我们可以几乎精确地模拟治疗的状态。有些人甚至模拟了候诊室。随着音频和视频的实时同步,对干预的时间、沉默、长度和计划“会议”的时间等都能进行复制,就好像双方都在治疗室中。关于隐私,复杂的程序(如网上银行使用的程序)可以为通信加密,通过网络的治疗亦有道德准则约束(例如,见美国心理协会,1997; Manhal-Baugus, 2001; Heinlen, Welfel, Richmond, & O'Donnell, 2003; Mora, Nevid, & Chaplin, 2008; Fitzgerald, Hunter, Hadjistavropoulos, & Koocher, 2010)。

尽管如此,在很多方面,网络心理治疗可被视为远程精神病治疗或说远程医疗的一种变体,许多年来,很多国家如澳大利亚,为了降低成本都在使用这两种医疗方式,在这些国家,医生和病人之间的距离非常遥远。(例如,见Dongier, 1986; Preston, Brown, & Hartley, 1992; Baer et al., 1995; Kaplan, 1997, 2000; Brown, 1998; Gammon, Sorlie, Bergvik, & Hoifodt, 1998; Gelber & Alexander, 1999; Zaylor, 1999; Simpson, 2001; Taylor & Luce, 2003; Hilty, Marks, Urness, Yellowlees, & Nesbitt, 2004; Bauer, Wolf, Haug, & Kordy, 2011; Wolf, 2011)。

视频会议(例如,广泛使用的Skype)并不是互联网通信的唯一方式,还有其他非常不同的方式。它们不能同一而论,因为每种方式都有自己的特性,会对治疗互动产生不同的影响,就像不同的线下治疗情景也会对治疗互动产生不同的影响。例如,其他可能的治疗性交流是通过邮件或实时聊天的书面交流实现的。实际上,这些形式的书面沟通似乎更广泛用于网络治疗或咨询,也许是因为这不需要除了一台普通电脑之外的任何特殊技术设备(顺便说一句,手机短信在病人和分析师也被广泛运用)。其他常用的方式是讨论列表、论坛、博客或自助小组,在这些小组中——类似于酗酒匿名者之类的小组——更多的人可以相互交流并谈论共同的话题,或者只是倾听(“潜水”)并从他人的言论中获益(概述请参阅Houston, Cooper, & Ford, 2002)。

在继续之前,有必要花点时间讨论一下书面和口头交流之间的差异(Migone, 1998b)。电子邮件通讯的广泛传播可能更接近通信的时代,那个时代随着电话的出现而消失。但仔细想想,电子邮件与手写信件相似之处主要在一点上:即在缓慢的书写过程中,不同情感和反应性倾向得以出现。手写信件是公认的缓慢,但用键盘写字总是要快得多。此外,由于文字处理技术,这一过程已进一步加快,因为现在也可以检查文本并消除“错误”,或干脆以极快的速度删除文本。可以肯定的是,你可以反复地修改信件,甚至可以把它撕成碎片扔进废纸篓里,选择改天再试。然而,对书面信件的编辑性修改通常要花费更多的时间。

电子邮件和普通邮件(“蜗牛邮件”)的一个重要区别是传输速度,电子邮件的传输速度接近于实时(它们可以在几秒钟或几分钟内到达目的地),而普通邮件(几天)的传输速度则非常慢。可以说,这在发送电子邮件时创造了一种普通信件所缺乏的即时性——即使是速递信件。但是,这种即时性亦有弊端:在电子邮件中,除了内容本身之外,很难或不可能传达其他含义,而这是以牺牲非语言或模拟交流为代价而实现的。不仅不可能像面对面的接触那样看到面部表情和听到声音的语调,而且在电子邮件中除了文字处理允许的风格之外不可能看到个人笔迹,只有字体的选择,大写字母(如尖叫)、斜体、粗体(在允许这样做的程序中)以及“表情符号”(指的是由图标代表情感,例如,用括号表示嘴巴,冒号表示眼睛,等等)。

通常人们不会像写信那样把自己的专注、谨慎或者艺术投入电子邮件中。另一个类比是人们从来没有在谈话中投入同样水平的专注或艺术——除了在必要的外交场合和沙龙中。然而,这种谈话中艺术的缺乏显然并不会阻止心理治疗的发生,就像写信的方式并不必然会增强或阻止心理治疗一样。记录在案的第一例“书信精神分析”被一些精神分析史学家认为是Freud和Fliess之间的通信。

在上面的介绍中,我已经从技术层面讨论了各种互联网交流方式,应当强调的是这些方式之间有很大的差异,因为每一种方式都有自己的特性,并会对互动产生影响。现在让我们来关注互联网上的精神分析,让我们来看看它的有趣之处。事实上一直吸引我并引发我极大兴趣的是一些同事在线上精神分析中面临的问题及对此的讨论,如何解决这个“新”对象,特别是看待线上分析与“传统”(即线下)精神分析的异同之处。我特别感兴趣的是,他们声称支持或反对线上精神分析及其理由。让我着迷的是支持或反对背后的逻辑。

在我看来,网络精神分析很有趣,因为它迫使我们反思它与传统的精神分析的差异。讨论网络精神分析的方式揭示了在没有网络的情况下,精神分析是如何构思和实践的,尤其是我们所说的病人和分析师之间的“交流”。我将试图详细地展示对传统治疗技术刻板理解依赖的危险,有时是一种教条主义,理论和技术之间的联系可能因此消失。事实上,对技术的刻板理解似乎不可避免地会导致线下治疗的错误。

这就是我对网络疗法感兴趣的原因。特别是1998年我在一个论坛讨论通过电子邮件与在线专业期刊的编辑委员会进行激烈的讨论,我当时震惊于一些同事面对这个问题时所遇到的困难。就在那时,我意识到问题不在于发展在线治疗理论本身,而在于未能阐明对技术理论本身的潜在理解。也就是说,这些同事在面对任何非“常规”治疗的情况时都会经历那些困难;即照搬常规治疗的程序,而没有考虑理论和技术的潜在的含义。

网络治疗就像其他“非正统”治疗一样,没有一个独立的理论舞台。近几十年来,精神分析干预的新前沿和“扩大的范围”(L. Stone, 1954, p. 567)测试了被称作“精神分析技术的基本模型”(Eissler, 1953, p. 108)的内在一致性,即历史上发展出的“经典技术”。这种对技术的测试在日常工作中都会遇到,比如当病人——例如被标记为“边缘”的病人——成功地挑战或迷惑了怀有最好的意图的分析师时。如果分析师依赖于传统的临床实践,并且只与无挑战的病人工作时,那么一些错误的治疗工作概念可能永远不会被发现。但一旦分析师不得不面对另一种类型病人的新情况,这些问题就会立即变得明显起来。我相信这些问题源于技术理论在过去某些精神分析圈子的传播方式,有时我们今天仍然可以看到这些方式的残余。

60多年前,Leon Saul(1951)是我所知道的第一位思考电话在精神分析中应用的分析家,他在《精神分析季刊》(Psychoanalytic Quarterly)中提到了如下观点:

一切思考都受到惯性的限制。我们按照别人教我们的方式去思考。新思想、新态度、新方法总是会遇到阻力。在精神分析中尤其如此,因为个人分析调动了对父母的无意识顺从,以及对他们自恋的认同,教师的权威往往异常强大,并背负着传授真正的学术和科学观点的特殊义务。这是一个具有讽刺意味的怪事,因为科学总诞生于不顾各种权威的重压的献身。

出于以上的考虑,若有人想使用现代科技如电话的形式作为一种辅助心理分析技术,是必将遭遇可怕的抵抗呢,还是因为远程视频交流变得可行使得大多数分析师已经思考并实践了 (Saul, 1951, p. 287)?

这些话听起来很有预见性。Saul的总结性判断也具有预见性的:“每一个技术步骤都只是达到目的的手段,它的使用必须依赖于所有治疗的基本原理:对病人准确的分析性理解”(p.290)。在这篇论文中,Saul讨论了与一位在治疗间隔时无法控制自己情绪的病人使用电话的有效性。他意识到,在电话中——原因太复杂,无法在这里讨论——能够谈论具体的移情问题,使他们的工作和随后治疗的恢复得以实现。在这种情况下,电话的使用完全满足了两年后Kurt Eissler(1953)提出的标准,Eissler将这种标准称之为参数,即对“基本模型技术”修订进行系统化的一种方式。

正是通过Eissler的概念化,我将反思投在网络治疗上。我充分意识到Eissler(1953)概念化的“技术参数”在当代精神分析通常被认为是过时的,正如我将在论文中试着阐述的,我深信这一点经常被误解,它应该是一个讨论理论技术时不可避免的参考点。人们普遍认为,今天的技术理论更多的是对主题的争论,而不是为了共识,但为了进行辩论,我们需要有彼此对立的立场,而我的论文只是这些立场之一。

首先,我必须指出,Eissler本人反对线上精神分析,至少30年前他是这样设想的。在纽约康奈尔医学中心举行的一个纪念他1953年关于参数的经典文章30周年的会议上,我听他说,也许在反对他的参数概念的批评中存在一些事实,但现在仍未有人成功地通过计算机或把诠释写在给病人的纸片上进行分析。这也许意味着,分析的严谨是有限度的。稍后我将说明以上说法对当前讨论意味着什么。

首先,我们需要花几句话来谈谈这篇经典论文本身,因为,正如我所说的,我相信它经常被误解。我将试图表明Eissler的参数概念不能被轻易忽略,因为它仍然对精神分析的同一性有重要的启示。众所周知,Eissler 1953年的论文写于20世纪中期,这一历史时期的标志是美国精神分析学的巨大发展,当时越来越多的病人寻求精神分析治疗,包括一些诊断为严重精神病理的病人。很快,分析师就意识到,传统的技术不可能适用于所有病人,而是需要根据诊断的严重程度进行修改。事实上,经典的技术是基于对特定语言诠释的使用,实际上摒除了所有其他“虚假”因素,如保证、建议、每周治疗的长短和次数的变化等等。分析师应该尽可能保持中立,作为一个空白屏幕,坐在沙发后面,以减少他对病人的影响,只允许语言诠释,这被认为是精神分析的卓越突变因素。正是在这种背景下,人们才需要理解Eissler的论文。

在他的论文中,Eissler根据自我心理学(当时北美精神分析的主流理论)的理论内涵,将实用上不可缺少的技术修改问题系统化;即更多地从适应和防御的角度出发。他在基本模型技术(定义为参数“零”)中引入“参数”的变化,并提出如果在引入某些参数后,该技术仍然可以称为精神分析需满足以下四个条件:1)只有当有证据表明标准技术是不够的才可以引入参数(也就是说,当有存在自我缺陷时,病人无法忍受基本模型技术);2)它应当以不可避免最低限度引入;3)分析结束前应消除;4)它对移情的影响不能太大,以免不能通过诠释来解决和消除(参见Migone, 2010, pp.69-70)。

因此Eissler重申,他十分清楚基本模型技术的价值在现实中永远无法实现,但作为一个启发式的目标仍是有用的,而接受参数的使用条件,对基本技术的调整可以减少到最低限度,并通过诠释进行修通(这将是结构性变化的证据,从而证明自我缺陷的修复,首先必须引入参数)。换句话说,这个精神分析概念依赖于诠释的角色,它与一个特定的自我结构相连,而众所周知,当代精神分析治疗依赖于更广泛的概念,其中包括广泛和多元化的干预措施。当然,在这种说法的背后,存在着关于精神分析本身身份重要性且经常被争论的问题。事实上,有人可能会争辩说,一些“精神分析”理论或技术——尤其是今天——与一些“心理治疗”理论或技术是相同的。然而,许多关于精神分析的同一性的讨论(特别是关于“精神分析师”的讨论)常常将理论问题与政治问题混为一谈;也就是说,澄清我们的立场并深入讨论它们的需要,不应被排除在精神分析运动之外的威胁(通常是幻想的)所阻碍(就此而言,参见Migone, 2011)。

我们都知道,今天的精神分析与20世纪中期的经典技术有很大的不同,但有趣的是,根据我们所使用的理论,这种“新”技术会因理论取向的不同的方式而有不同的解释。例如,Eissler自己,仍然被许多人认为是旧式古典技巧的拥护者,却对他的病人非常灵活,以至于他的技术在某种程度上类似于一种“当代”精神分析的形式。Emanuel Garcia(2009)最近的一篇的文章中,详细描述了Eissler的技术,他惊叹于Eissler的灵活和自由,即可以根据病人的需要进行干预,同时保持精神分析的立场(这与Freud的技术操作不谋而合:Freud尽其所能来恢复创伤事件的记忆,而Eissler尽其所能也是为了尊重病人的防御)。我想说的是拥有灵活的技术和改善我们的治疗潜力并没有错,但理论上的问题是:我们如何区分精神分析和分析性心理治疗(这实际上是Eissle论文的主要论点)或将其与其他许多类型的经验式治疗区分开?(即,基于修正性体验,而不是试图揭示无意识的内容或澄清含义)我认为Eissler试图回答这个问题,即他在概念层面上定义了何为精神分析。正如我所说,这通常被视为一个热点问题,因为许多同事担心,这些理论讨论意味着被排除在精神分析运动之外的威胁。但这是对理论和技术之间关系的一大误解。实际上正确地理解这个讨论的含义——以Eissler的说法来描述——即为了执行正确的精神分析技术,分析师必须灵活,否则该分析师不能称为精神分析师(将严格的精神分析技术施予无法耐受的病人将是一个技术性的错误)。即便如此,在治疗结束前的整个治疗过程中,是不可能将Eissler所属的参数排除出去的(例如,即使它仍将是一个“心理治疗”),而分析师仍将采用精神分析技术和理论(例如,他将仍然是一个“精神分析师”)。

为什么我要把这些关于网络精神分析的思考,转向Eissler的参数概念,对此我在上面进行了更清晰的说明。但还有其他原因使得Eissler关于参数的概念饶有趣味:具有讽刺意味的是,与许多分析师对网络治疗的怀疑相反,看起来线上心理分析,正因为仅基于“客观”的分析师和病人之间的交流,可以满足相对朴素的古典精神分析的标准,而比其他疗法“更深入”、更具治疗性!因为在互联网上,变量因素——语言解释——仍然存在。传统治疗设置的其他方面也没有改变(中立、空白屏幕、看不到分析师等)。实际上,在所有这些方面,我们可以说电子邮件治疗模拟了经典的精神分析。

我们如何理解这种惊人的相似性?全面的讨论需要先对上个世纪精神分析技术理论的历史进行详细的评价。这里我仅做简短评述(进一步讨论,请参阅Migone, 1991, 1994, 1995, 1998, 2000, 2001, 2003, 2010第1章和第4章)。首先,当前谨慎支持网络治疗的态度也许可以由几十年来对精神分析运动的批评来进行部分地解释,那些批评几乎相当于对经典模型的概念完全的拒绝,因为它们是基于分析师的匿名性。借用一个医学比喻,这是基于我曾经称之为分析师的“个人切除术”(Migone, 1994b,第130页;2004,第151页)。正如Kernberg(2011)等人所指出的那样,这一发展可能是由于“匿名性”经常被与“中立性”混淆,它也可能是“精神分析自我心理学和克莱因学派在40年代和50年代的权威结构的产物”(第656页)。这种个人切除术模型,似乎在网络治疗中以一种极端的形式表现出来,甚至到了夸张的地步。然而,这里也蕴藏着一个机会:网络治疗的扩散,给了我们通过讨论,重新审视精神分析技术理论问题的机会。

根据Eissler的论点,一种插入参数的治疗方法(即,分析师根据病人的需求对经典模型技术进行调节的方法)适用于那些由于自我缺陷而无法耐受仅基于诠释的技术模型的病人。那么,我们是否可以推断,依赖于语言诠释的网络治疗适用于自我整合的病人(顺便说一下,这种病人极其罕见)或精神病理症状较轻的病人?我认为这不能回答上述的问题,这个问题更加复杂。但请注意,这两者之间存在明显的矛盾:从表面上看,网络治疗似乎适用于更健康的病人,因为他们可以从节制的口头解释中获益。然而,出于不同的原因,这似乎也表明他们是病情较重的病人,即这些人是害怕与分析师产生亲密情感或过度介入的人(例如Saul在1951年提到的一个病人,他进行了一段时间的电话治疗)。

顺便说一句,因为多媒体通讯提供了的多种可能性,在此我们就不需要单独把今天的“虚拟”治疗模拟“真实”治疗的程度拎出来讨论。我不记得Eissler对用计算机进行精神分析的可能性谈话的具体细节,但我认为对网络治疗的怀疑曾经是可以理解的,因为科技的进步无法提供足够的理由来减少怀疑,也无法分辨网络治疗的对象到底是健康的或病情更重的病人。但无论如何,在我看来,这不是我们思考这个问题应该的方式。问题不在于是否有可能以“虚拟”模拟现实(现在可能通过互联网实现)——“真正的”现实是病人与分析师之间的互动,我们会尽可能地接近这一理想化的模型。问题需要通过不同的方式来表述;在本文即是通过反思Eissler对“经典”技术的概念化所固有的理论前提,这些前提最近在精神分析界被批判性地看待。

Eissler的推论有高度的内在一致性,他1953年关于精神分析诠释逻辑结构的分析框架的论文仍然有效的(关于这一点,见Codignola[1977] 在《精神分析诠释的逻辑结构》中的重要贡献,在此我引用了他的标题)。在他的论文中,Eissler想要探讨的是分析中语言和行为之间的关系,以及心智化(我们现在的称呼)的作用,这些可以确保病人独立于环境:也就是为了帮助他重新建立心理平衡而引入的参数。借此机会,分析性变化得以发生,即结构变化。事实上,引入一个参数(如安抚、行动或修正性的体验)只是因为诠释不起作用,它取代了诠释。用Eissler的话来说,因为“自我缺陷”(例如,无法理解症状的含义)引入参数是必要的,此时只有行为(参数)而不是言语(诠释)才能帮助病人。当病人能够使用诠释(即,心智化)时,参数就可以被消除,并且有可能回归到“基本模型技术”。顺便说一句,必须清楚的是,根据这一论点,如果互联网可以是技术的“参数”,反过来也可能是正确的;也就是说,如果网络治疗是针对某一特定病人的治疗设置,则非网络治疗可以作为网络治疗的一个参数。例如,一个网络治疗病人可能会暂时因正在发生的特定困难,需要通过一次或多次面询获得安慰,因为出于种种原因,这种感受无法通过在线治疗的设置实现,于是分析师决定引入一个参数,即传统的线下治疗。这种可能性可能看起来自相矛盾,但如果人们能够理解Eissler试图说的关于技术理论和诠释的逻辑结构的话,就会发现它与参数的概念完全一致(在这方面,见Codignola, 1977)。

然而,Eissler的概念化在这里更直接地与我们有关,并且近年来从一个非常不同的角度来看,这也涉及到他所谓的“基本模型技术”。在他对基本模型技术的描述中嵌入了这样一种思想,即只有一种技术,即经典的技术,使得分析师坐在视线之外,小心翼翼地不以任何方式参杂他自己的个性,能有利于唤起移情。与这一前提紧密相连的是另一个更进一步的概念,即在这种模型中,分析师努力提供的只是一个“空白屏幕”,保证了一种“纯洁而无污染”的移情,以及一种真正自由的联想,即不受分析师影响的联想。在接下来的几年里,有不同的几个作者(见Gill的专题文章[1982,1983,1984,1994],他以自己的方式重述了Sullivan和其他1920-1930年间的人际间学派作者的观点),这种对分析师的“无为而治”的想法可能非常天真。事实上,这种信念若不经分析,会导致精神分析师对病人的影响增加 (事实上它被认为并不存在;见Migone, 2000;Green, Kernberg和 Migone, 2009, 219-221)。

在这里,让我们花一点时间来研究一下——仅仅围绕一个特定的精神分析框架的意义进行推论的例子——Gill对Macalpine(1950)的早期精神分析概念的批判,即“原始环境”。Macalpine认为,作为一个“原始环境”,经典分析很容易唤起我们想要分析的那种移情。她对“原始环境”的定义包括定期的治疗频率,沙发的使用,一个稳定不变的环境,等等;也就是Eissler随后在他的论文中提到的技术模型。但是Gill (1984, pp. 169-170)指出了其中的矛盾:如果移情被认为是自发的,并且不受当前情境的“污染”,那么为什么我们需要特定的措施(如沙发、稳定、不变的环境等)来激发它呢?换句话说,为什么我们需要通过提供一个“原始环境”来“操纵”它?现在看来,这种移情并不是过去那种在作为空白屏幕的分析师面前进行的重复,而只是对那种“原始环境”或多或少的预期反应。这将是一种“原始的移情”,或者说另一种由“经典框架”引发的“经典移情”,只是在概念上类似于催眠的医源性反应,这与精神分析相悖。Gill的评论中有几页非常漂亮,在这几页中,他将此与经典的分析观点相比较,说明了经典的分析实际上是如何成为一种“操纵型心理治疗”的,而每周一次的治疗,以及对移情进行仔细分析的面询,则可能是一种全方位的、所谓的“精神分析”。

显然,或并非显然,Gill的破坏并不是要批判经典精神分析的基本规则——像任何其他规则一样,并不是非好即坏——而是对保证分析师不对移情产生影响的特定框架、特定规则进行批判,而这些规则理应可用于不同文化或时代的病人中。事实上,基本规定确实是精神分析如何形成制度的隐喻,否则我们就没有国际精神分析协会来制定标准,如沙发的使用和一周四次的频率(即使我们都知道这些规则多出现在理论上,而实践中这些规则正在发生变化)。“经典”规则无法完全保证移情不受污染,这就需要我们改变对移情分析的理解方式。这就是为什么Gill说经典规则不再合理,所以他继续在“外在标准”(沙发、频率等)上偏离,同时重新定义“内在标准”(他仅在移情的分析上聚焦)并拥护激进和拓展的精神分析定义以适用于最多样化的设置,包括一周一次与浮动频率治疗、团体、紧急磋商、短程治疗、对诊断较严重和/或正在服药的病人进行治疗等。重要的是,分析师总是需要尽其所能地分析移情。这是Gill保留下来的唯一的内在标准,将它定义为“对关系的分析”也许更为确切,因为Gill以“相对论”或“透视”的方式对其进行构思,如此一来治疗即是对病人—分析师互动的分析,而这种互动始终受到设置的影响。

因此,认为经典模型不如另一个模型是错误的;例如,没有沙发,或者每周更低的频率,或者,通过互联网。经典模式和其他模式一样;它只会引发自己特定的移情“污染”。事实上,某一个病人会对一个特定的设置有所反应,而不是如我们所想,几个理想化的模型会适合每一个病人。病人反应的特殊方式也是移情本身,它基于病人过去的经验,将决定设置将会如何作用于病人。举一个非常简单的例子,如果一个病人的父母非常保守和沉默,他可能会很容易与“正统”的分析师相处;而另一个病人,他的父母非常热情,可能会认为同样的分析师冷漠或超然。很明显,只把后者的反应视为移情,而把第一个病人与沉默而矜持的分析师在一起时所处的非冲突状态视为“正常的”(即,非移情的) 是错误的。事实上,他与“正统”分析师相处时的“正常”反应将使我们错过了解在这一重要领域中病人功能的机会,然而,如果他被暴露在一个不同的设置之下,移情可能会变得更加明显,从而可以得到分析(对Gill想法的讨论,见Migone,1991,pp.71,2000,2005,2010,pp.71 -79;Green,Kernberg & Migone, 2009,pp.216-221)。由此,网络治疗的影响是显而易见的,因为在网络治疗中移情可能不会出现在其他场景中(当然,对于其他方式也可用此描述)。

在这一点上,我想把我对网络心理治疗的反思放在Eissler的参数概念和Gill关于定义精神分析的内在和外在标准观点的回顾上是很清楚的。如果我们接受,不再有任何外在标准可以作为精神分析的“黄金标准”,从逻辑上可以得出结论,我们也可以在互联网上进行分析(不过,正如我前面提到的,我的论文目的不在于说明互联网精神分析的合法性,这仅仅是一个更一般的对理论技术的含义和精神分析的身份的讨论;换句话说,如果简单地认为这篇文章是“支持互联网上的精神分析”,那将是一种误解)。重要的是,根据病人—分析师互动发生的背景,仔细分析移情的表现,在本文中,即通过互联网的所有变化。我们必须意识到,这一背景如同任何其他背景一样,总是对移情和反移情有重要的影响。

为了避免可能的误解,有必要进一步澄清一下。具体来说,重要的是分析一些已经得出结论的观点潜在的影响,而不应该将网络治疗排除在外。许多同事对网络治疗持批评甚至蔑视的态度。如果我们考虑到它可能的滥用,即促进“野生分析”,或滥用它作为传统治疗的替代品,这种反应是可以理解的。

事实上,因为许多分析师可能会发现网络治疗更困难,而且这种形式本身的回报更少,所以暂不清楚为何网络治疗会被滥用。也许它在最初的开创性阶段会被滥用,因为一些人利用这种新模式来寻找那些不太容易接触到的或以其他方式接受治疗的病人。但很快这一领域就会有更多人涌入,“先到先得”的规则将不再适用。在这种情况下,合格的从业人员将把能力较差的人驱逐出去,或多或少就像他们现在所做的那样。我确实认为我们应该对网络治疗持批判的态度,但仅限于批判传统治疗的程度,因为传统疗法同样容易被滥用,也同样会以一种“野蛮”的方式来实践。我认为应该强调的是,基于过去的经验,对网络治疗的批判态度可能隐藏着对传统治疗的宽容态度。此外,这样一种一开始的拒绝可能涉及一个错误的假设,即精神分析的外部标准是决定因素(当然,这个问题与精神分析的同一性有关)。相反,整个体验的意义才定义了治疗(包括外在标准和内在标准之间的相互作用)。

这给了我们机会来反思我们所说的病人和分析师之间的“交流”是什么意思。交流指的是意义的传递,这种传递可以以许多不同的方式发生,不仅是在传统的精神分析背景下个人或现场互动。我们都知道,有时通过电话(还有通过互联网,甚至是电子邮件或短信)的半句话可能比在治疗中的细节交流的效果更强大。在传统的精神分析小节中,病人和精神分析师之间理想的交流可能隐藏了对精神分析的内在和外在标准之间关系的误解。事实上,在传统的、非网络的精神分析中,外在标准的特权也会导致技术错误。在这方面,例子数不胜数。仅说躺椅:那些对治疗使用互联网持反对意见的人与认为躺椅是精神分析必备品(或任何其他有关设置的元素)的人可能是同一批人。但同时躺椅对于精神分析是无关的(有关的是病人对于躺椅的反应,或对椅子、任何其他基本规则的反应;参见Migone, 1998a, 2000)。Galli(1988,1990,2002,2006)令人信服地指出,这种模式化的推论带来了技术的僵化,仿佛可以说,技术本身可以成为“理论”。

当病人和分析师之间有很大的地理距离时,而且当它的使用方式与Eissler的概念化参数相一致时,网络心理治疗似乎特别有用。这可能表明当病人无法面对与分析师的人际接触时(典型的例子是精神分裂型人格、广场恐怖症或社交恐惧症),物理上的距离正隐喻着在一定的病人能够接受的情感距离(即Eissler所述的 “自我缺陷”)。例如,如果病人一开始通过互联网或电子邮件寻求帮助,他很可能正处于治疗的初始阶段;当他的阻抗被克服之后,如果传统的心理治疗是适合他的,他也许可以以传统的心理治疗继续。当然,也可能出现相反的情况:病人可能是从传统的心理治疗开始,在所有的阻抗都被克服之后(无论是病人的还是分析师的),如果网络治疗被认为是合适的,他可以以网络治疗继续。无论如何,在做出这样的决定之前,对所有移情和反移情的动力进行深入而持久的分析是必不可少的。例如,关于终止分析的复杂问题(或其他涉及的分析师和病人的移情及反移情的复杂技术决策和防御典型问题,例如,决定是否为了讨论一个具体问题邀请病人的配偶参与治疗小节)。尤其是反移情作用应该进行仔细的分析,不仅因为选择互联网治疗可能源于分析师的防御(例如,分析师为了避免与病人情感上接近而回避面询),还因为,选择自己所倾向的传统、“正常”、非互联网治疗可能是反移情问题(例如,为了避免特定分析师将某些特定的情绪与互联网治疗进行关联,或由于他对互联网的偏见,或他对于互联网新技术的幻想等,他对网络的“移情”,换句话说也就是狭义上的反移情)。网络疗法作为一种技术有自己的尊严,就像其他技术也有自己的尊严一样,比如团体治疗,家庭治疗等等。事实上,选择哪种技术以及为什么应该始终保持开放才是我们要讨论的问题(例如,对于特定的病人,我们应该推荐个人治疗还是夫妻治疗)。真正的精神分析思维方式,重要的不是我们的最终决定,而是对待问题仍然是开放的态度,以及其中的移情和反移情动力不断被分析。在某种程度上,所做的选择并不重要,重要的是我们不断问自己为什么做出了这个选择而不是另一个选择。

网络精神分析的理论和技术问题在许多方面与电话分析相同。这种技术现在已经被许多分析师实践了几十年,尽管多年来它并没有频繁地被讨论,或者至少没有那么频繁地被讨论,因为它已经被如此广泛地使用了。(通常,给病人打电话被描述为“正常”分析中的“事件”)。然而,近年来,关于电话分析的讨论变得更加开放(参见,例如,Hymer, 1984; Lindon, 1988; Sleek, 1997; Zalusky, 1998; Aronson, 2000; Lipton, 2001; Richards, 2001; Zarem, 2001; Leffert, 2003; Bassen, 2007,等)。

就我个人而言,我相信电话分析的问题之前并没有得到应有的广泛讨论,因为它的理论检验对“传统”精神分析的理论和技术之间的整个关系产生了重要的影响。不言而喻的风险是,对电话分析的讨论可能会放大该领域朝着其立场方向转变的势头,例如Gill(1984)所述。以外在标准为特征的技术神话仍然让许多分析师非常安心,特别是当过去理论的确定性似乎已经出现了危机,可供选择的理论模型在精神分析市场上出现的时候。理论支柱已经被证明是脆弱的,紧贴着技术支柱是分析师们对其所认为的身份丧失的威胁作出的反应,这是一种可以理解的倾向(参见Migone, 2000,第229-231页)。

就其本身而言,就像在精神分析史上一样,作为一个“扩大的范围”(L. Stone, 1954) ,网络心理治疗可以被视为一个新的前沿,引导许多分析师面对新的技术问题,这些问题有利于迫使理论重新形成。想象对于精神病(沙利文)、儿童(梅兰妮·克莱因)、自恋(科胡特)、边缘性和严重人格障碍(克恩伯格和其他人)的治疗,还有青少年、小群体和大群体、家庭、成瘾、犯罪等等的治疗,都曾是扩大的范围。正如我们所知,对这些领域的探索产生了对经典技术理论的健康反思,这反过来又产生了广泛的创新,丰富了我们对治疗因素的理解。

重要的不是治疗是否利用网络,而是我们用来证明它的理论,尤其是我们分析这个选择背后的移情和反移情原因的能力和投入。有没有可能也许是病人,或者是分析师,出于他们对网络心理疗法的偏好,对传统疗法的某些方面进行了防御?如果是这样,为什么?相反地,传统治疗的选择是由双方中的一方或双方做出的,是对网络心理治疗可能或有用的方面抵制的表现吗?如此等等。这些考虑并不是针对网络治疗的,而是我们对选择任何干预或治疗方式的态度,无论是个人,团体,家庭,还是夫妻治疗。这些选择,以及它们的对立面,都可以用作防御的容器,而正是对所涉及的动力的仔细分析,构成了我们工作的支点。没有任何一处可以避免被分析(关于这些问题的更详细的讨论,请参阅Migone, 1994a, 1995, 2000, 2005, 2009, 2010,第4章)。我想强调的是,我们谈论的不仅仅是网络治疗,而是治疗,即调查任何技术选择背后的基本原理。只有澄清我们选择背后的技术理论,我们才可以避免被困在技术的盲区中(即没有理论基础的技术,或替代了理论位置的技术),并面对无论有没有网络涉及的治疗技术问题。

我想对一个经典技术做最后评论:一个特定的设置很容易唤起我们想要分析的特定的移情或“退行”反应,而这与互联网精神分析正如同一对有趣的平行关系。我们经常听说,互联网对许多话题能够呈现出更为充满情感的设置,更具体地说,它唤起强烈的情绪和退行或“反常”的状态。想想色情聊天专线,或者是在互联网上突然而强烈地坠入爱河的现象,或者是恋童癖,等等。互联网似乎能够激发深层次或被压抑的情感,有时,这些情感可能会比正常线下情况下唤起的情感更强烈。实际上,在我看来,这可能只适用于特定的个体,但不适用于所有人,当这些现象仅适用于特定的社会或亚文化时,却把它们一概而论,是错误的。但是为了讨论的目的,让我们假设这是一个或多或少的普遍现象,以便可以分析它。我想指出的是,利用经典精神分析的技术也是出于同样的逻辑,因为它是断言,使用特定的设置(沙发、仪式、分析师作为空白屏幕,即Macalpine[1950]所述的“原始环境”)旨在引发特定的行为——即移情——而移情正是我们要分析的对象。根据这一推论,古典精神分析与网络精神分析在某种程度上是同源的。

事实上,在这两种情况下,错误的做法是将对特定人群的特定刺激的反应推广到所有受试者。此外,即使这种反应实际上可以在不同的主题中普遍化,我们也不清楚为什么我们想唤起这种类型的移情,而不是另一种类型的移情(在这方面,参见Gill[1984,第168-171页]对分析中的退行概念的清晰批判)。换句话说,为什么我们不应该只对唤起一种不同于古典精神分析的移情感兴趣,或者不该只对互联网所唤起的移情感兴趣呢?最后一点。本文正如上所述,并不处理在线和线下治疗本身的区别,而是着重于我们思考特定治疗设置的理论含义;换言之,这是一篇关于精神分析技术理论的论文。然而,不强调在线和传统疗法之间的差异可能会忽略一个事实:它们之间确实存在差异,这种差异应该被清楚地阐明,但是此番又会例外地强调这种差异的理论含义(以及在某种程度上的哲学意蕴):有一个方面无疑是在互联网治疗是缺失的但存在于传统治疗中——病人的“物理”实体。这种缺失可能导致身体或运动疗法的根本问题:它们需要在治疗中利用病人的身体,而不仅仅是病人对自己身体的幻想和情感。从这个角度来看,网络疗法肯定“不如”传统疗法。但是从上面我们也可以看到,我们亦不能否认传统疗法,从逻辑上讲,本身就是“不如”网络心理疗法或任何其他类型的非传统疗法,因为在其中剥夺了仅能被“虚拟”身体唤起的重要数据。“虚拟”现实和“真实”现实(在此仅借用这一说法,这是一个哲学上棘手的命题,无法在此展开讨论)并不是孰优孰劣,而只是两种不同的体验。每一种都值得调查和尊重,每一种都能给我们提供关于人性的宝贵信息。

Akhtar, S. (2004). Editor's introduction: New technologies and psychoanalysis. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 1, 200-201. doi:10.1002/aps.67 [→]American Psychological Association. (1997). Services by telephone,teleconferencing, and Internet. A statement by the ethics committee of the American Psychological Association. Retrieved from http://www.apa.org/ethics/stmnt01.htmlAron, L. (2010). On: Responding to Rachel Blass' article ‘Affirming “That's not psychoanalysis!” On the value of the politically incorrect act of attempting to define the limits of our field’. The International Journal of Psychoanalysis, 91, 1279-1280. doi:10.1111/j.1745-8315.2010.00348.x[→]Aronson, J. K. (2000). Use of the telephone in psychotherapy. Northvale, NJ: Aronson.Baer, L., Cukor, P., Jenike, M., Leahy, B., O'Laughlen, J., & Coyle, J. (1995).Pilot studies of telemedicine for patients with obsessive compulsive disorder. The American Journal of Psychiatry, 152, 1383-1385.Bassen, C. R. (2007). Telephone analysis (Panel report). Journal of the American Psychoanalytic Association, 55, 1033-1041. doi:10.1177/00030651070550030101 [→]Bauer, S., Wolf, M., Haug, S., & Kordy, H. (2011). The effectiveness of internet chat groups in relapse prevention after inpatient psychotherapy. Psychotherapy Research, 21, 219-226. doi:10.1080/10503307.2010.547530Berman, E. (2010). On ‘Affirming “That's not psycho-analysis!”’. The International Journal of Psychoanalysis, 91, 1281-1282. doi:10.1111/j.17458315.2010.00349.x [→]Bird, J. (2003). “I wish to speak to the despisers of the body”: The Internet, physicality, and psychoanalysis. Journal for the Psychoanalysis of Culture & Society, 8, 121126. doi:10.1353/psy.2003.0003Blass, R. B. (2010a). Affirming “That's not psycho-analysis!” On the value of the politically incorrect act of attempting to define the limits of our field. The International Journal of Psychoanalysis, 91, 81-89. doi:10.1111/j.1745-8315.2009.00211.x [→]Blass, R. B. (2010b). On: The comments of Emanuel Berman, Lewis Aron, Yoram Hazan and Steven Stern. The International Journal of Psychoanalysis, 91, 12851287. doi:10.1111/j.1745-8315.2010.00352.x[→]Brown, F. W. (1998). Rural telepsychiatry. Psychiatric Services, 49, 963- 964.Buckner, L., (Ed.). (2011). Handbook of China American psychoanalytic alliance (CAPA). New York, NY: CAPA.Cairo, I. (Moderator), & Fischbein, S. V. (Reporter). (2010). Panel report: Psychoanalysis and virtual reality [2009] (Irene Cairo, Moderator). The International Journal of Psychoanalysis, 91, 4, 985-988. doi:10.1111/j.1745-8315.2010.00300.x [→]Codignola, E. (1977). Il vero e il falso. Saggio sulla struttura logica dell'interpretazione psicoanaitica [The truth and the false: Essay on the logical structure of psychoanalytic interpretation]. In R. Langs (Ed.), The Yearbook of Psychoanalysis and Psychotherapy (Vol. 2, pp. 326-377). New York: Gardner Press. Turin, Italy: Boringhieri.Dini, K. (2009). Internet interaction: The effects on patients' lives and analytic process. Panel report. Journal of the American Psychoanalytic Association, 57, 979988. doi:10.1177/0003065109337874 [→]Dongier, M. (1986). Telepsychiatry: Psychiatric consultation through two- way television. A controlled study. Canadian Journal of Psychiatry/Revue Canadienne de Psychiatrie, 31, 32-34.Eissler, K. R. (1953). The effect of the structure of the ego on psychoanalytic technique. Journal of the American Psychoanalytic Association, 1, 104-143. Retrieved from http://www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/eiss53-2.htm [→]Fitzgerald, T. D., Hunter, P. V., Hadjistavropoulos, T., & Koocher, G. P. (2010). Ethical and legal considerations for internet-based psychotherapy. Cognitive Behaviour Therapy, 39, 173-187. doi:10.1080/16506071003636046 [Related→]Galli, P. F. (1988). Le ragioni della clinica. [The reasons of critique]Psicoterapia e Scienze Umane, 3, 3-8. [→]Galli, P. F. (1990, June). Psychoanalysis as the story of a crisis. Paper presented at the annual meeting of the Rapaport-Klein Study Group, Stockbridge, MA. Retrieved from http://www.psychomedia.it/rapaport- klein/galli90.htmGalli, P. F. (2002). La persona e la tecnica. Appunti sulla pratica clinica e la costruzione della teoria psicoanalitica [The person and the technique. Notes on clinical practice and on the construction of psychoanalytic theory], (2nd ed.). Milan, Italy: FrancoAngeli.Galli, P. F. (2006). Tecnica e teoria della tecnica in psicoanalisi tra arcaico epostmoderno [Psychoanalytic technique and theory of technique between archaic and postmodern]. Psicoterapia e Scienze Umane, 40, 153-164. [→]Gammon, D., Sorlie, T., Bergvik, S., & Hoifodt, T. S. (1998). Psychotherapy supervision conducted by videoconferencing: A qualitative study of users' experiences. Journal of Telemedicine and Telecare, 4(Suppl. 1), 33-35. doi:10.1258/1357633981931353 [Related→]Garcia, E. E. (2009). Enduring relevance: An introduction to the clinical contributions of K. R. Eissler. The Psychoanalytic Quarterly, 78, 1109- 1126. [→]Gelber, H., & Alexander, M. (1999). An evaluation of an Australian videoconferencing project for child and adolescent telepsychiatry. Journal of Telemedicine and Telecare, 5(Suppl.1), 21-23. doi:10.1258/1357633991933297Gill, M. M. (1982). The analysis of transference. Vol. 1: Theory and technique. New York, NY: International Universities Press.Gill, M. M. (1983). The interpersonal paradigm and the degree of the therapist's involvement. Contemporary Psychoanalysis, 19, 200-237. [→]Gill, M. M. (1984). Psychoanalysis and psychotherapy: A revision.International Review of Psychoanalysis, 11, 161-179. Retrieved from http://www.psychiatryonline.it/ital/10Gil-aI.htm [→]Gill, M. M. (1994). Psychoanalysis in transition: A personal view.Hillsdale, NJ: Analytic Press.Green, A., Kernberg, O. F., & Migone, P. (2009). Un dialogo sulla differenza tra psicoanalisi e psicoterapia psicoanalitica. [A dialogue on the difference between psychoanalysis and psychotherapy]. Psicoterapia e Scienze Umane, 43, 215-234. [→]Hazan, Y. (2010). On: Response to Rachel B. Blass' paper about the value of attempting to define the limits of psychoanalysis. The International Journal of Psychoanalysis, 91, 1280-1281. doi:10.1111/j.1745- 8315.2010.00350.x [→]Heinlen, K. T., Welfel, E. R., Richmond, E. N., & O'Donnell, M. S. (2003). The nature, scope, and ethics of psychologists' e-therapy web sites: What consumers find when surfing the web. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 40, 112-124. doi:10.1037/0033-3204.40.1-2.112Hilty, D. M., Marks, S. L., Urness, D., Yellowlees, P. M., & Nesbitt, T. S. (2004). Clinical and educational telepsychiatry applications: A review. The Canadian Journal of Psychiatry/La Revue Canadienne de Psychiatrie, 49, 1, 12-23.Houston, T. K., Cooper, L. A., & Ford, D. E. (2002). Internet support groups for depression: A 1 year prospective cohort study. The American Journal of Psychiatry, 159, 2062-2068. doi:10.1176/appi.ajp.159.12.2062Hymer, S. M. (1984). The telephone session and the telephone between sessions. Psychotherapy in Private Practice, 2, 51-65. doi:10.1300/J294v02n03_08Kaplan, E. H. (1997). Telepsychotherapy. Psychotherapy by telephone, videotelephone, and computer videoconferencing. Journal of Psychotherapy Practice & Research, 6, 227-237.Kaplan, E. H. (2000). Rejection of the visual in telepsychotherapy. CyberPsychology & Behavior, 3, 981-987. doi:10.1089/109493100452246 Kernberg, O. F. (2011). Divergent contemporary trends in psychoanalytic theory. Psychoanalytic Review, 98, 633-664. doi:10.1521/prev.2011.98.6.633 [→]Leffert, M. (2003). Analysis and psychotherapy by telephone: Twenty years of clinical experience. Journal of the American Psychoanalytic Association, 51, 101-130. doi:10.1177/00030651030510011301 [→]Lindon, J. A. (1988). Psychoanalysis by telephone. Bulletin of the Menninger Clinic, 52, 521-528.Lipton, L. (2001). Long distance psychoanalysis. Clinical Social Work Journal, 29, 35-52. doi:10.1023/A:1005206527225Macalpine, I. (1950). The development of transference. The Psychoanalytic Quarterly, 19, 501-539. [→]Malater, E. (2007). Caught in the Web: Patient, therapist, e-mail, and the Internet. Psychoanalytic Review, 94, 151-168. doi:10.1521/prev.2007.94.1.151 [→]Manhal-Baugus, M. (2001). E-therapy: Practical, ethical, and legal issues.CyberPsychology & Behavior, 4, 551-563. doi:10.1089/109493101753235142Migone, P. (1991). La differenza tra psicoanalisi e psicoterapia: Panorama storico del dibattito e recente posizione di Merton M. Gill [The difference between psychoanalysis and psychotherapy: Historical review of the debate and recent position by Merton G. Gill]. Psicoterapia e Scienze Umane, 4, 35-65. [→]Migone, P. (1994a). The problem of “real” trauma and the future of psychoanalysis. International Forum of Psychoanalysis, 3, 89-96. [→]Migone, P. (1994b). Intervento sul caso di disturbo ossessivo-compulsivo [Intervention on the clinical case of obsessive-compulsive disorder].Psicoterapia e Scienze Umane, 3, 129-131.Migone, P. (1995). Terapia o ricerca della verità? Ancora sulla differenza tra psicoanalisi e psicoterapia [Therapy or search for truth? Again on the difference between psychoanalysis and psychotherapy]. Il Ruolo Terapeutico, 69, 28-33. Retrieved from http://www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/ruoloter/rt69-95.htmMigone, P. (1998a). Chi ritiene indissolubile il binomio divano/psicoanalisi si pone fuori dalla logica psicoanalitica [Those who believe in the indissolubility of the link between psychoanalysis and couch are outside of the psychoanalytic approach]. Il Ruolo Terapeutico, 78, 16-21. Retrieved from http://www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/ruoloter/rt78le98.htmMigone, P. (1998b, February). Intervention at the panel “Mailing lists” at the International Congress of Internet & Mental Health, Genoa, Italy.Retrieved from http://www.psychiatryonline.it/ital/congress/migo.htm [Related→]Migone, P. (2000). A psychoanalysis on the chair and a psychotherapy on the couch. Implications of Gill's redefinition of the differences between psychoanalysis and psychotherapy. In D. K. Silverman & D. L. Wolitzky (Eds.), Changing conceptions of psychoanalysis: The legacy of MertonM. Gill (pp. 219-235). Hillsdale, NJ: Analytic Press.Migone, P. (2001). La differenza tra psicoanalisi e psicoterapia psicoanalitica è solo una questione politica [The difference between psychoanalysis and psychoanalytic psychotherapy is only a political issue]. Il Ruolo Terapeutico, 86, 17-20. Retrieved from http://www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/ruoloter/rt86pp01.htmMigone, P. (2003). La psicoterapia con Internet [Psychoanalysis with Internet]. Psicoterapia e scienze umane, 4, 57-73. [→]Migone, P. (2004). Editoriale [Editorial]. Psicoterapia e Scienze Umane, 38, 149-152. Retrieved from http://www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/ruoloter/rt97-04.htmMigone, P. (2005). Terapeuti “brevi” o terapeuti “bravi”? Una critica al concetto di terapia breve [“Brief” therapists or “good” therapists? A critique to the concept of brief therapy]. Psicoterapia e Scienze Umane, 39, 347-370. [→]Migone, P. (2009, June). What does “brief” mean? A theoretical critique of the concept of short-term psychotherapy. Paper presented at the annual meeting of the Rapaport-Klein Study Group, Stockbridge, MA. Submitted for publication.Migone, P. (2010). Terapia psicoanalitica [Psychoanalytic therapy], 2nd ed. Milan, Italy: FrancoAngeli.Migone, P. (2011). On the definition of psychoanalysis. The International Journal of Psychoanalysis, 92, 1315-1317. doi:10.1111/j.1745- 8315.2011.00431.x [→]Monder, B., Toronto, E., & Ainslie, G. (2007). Time out of mind. Psychoanalytic explorations of patient's excessive engagement with virtual reality. Psychoanalyst-Psychologist, Summer, 27, 34-35.Mora, L., Nevid, J., & Chaplin, W. (2008). Psychologist treatment recommendations for Internet-based therapeutic interventions. Computers in Human Behavior, 24, 3052-3062. doi:10.1016/j.chb.2008.05.011Ormay, T. (2006). Cybertherapy: Psychotherapy on the Internet. International Journal of Psychotherapy, 10, 51-60. [Related→]Preston, J., Brown, F. W., & Hartley, M. (1992). Using telemedicine to improve health care in distant areas. Hospital and Community Psychiatry, 43, 25-32.Richards, A. K. (2001). Talking cure in the 21st century: Telephone psychoanalysis (Panel report). Psychoanalytic Psychology, 18, 388-391. doi:10.1037/0736-9735.18.2.388 [→]Saul, L. J. (1951). A note on the telephone as a technical aid. The Psychoanalytic Quarterly, 20, 287-290. [→]Scharff, J. S. (2012). Clinical issues in analyses over the telephone and the Internet. The International Journal of Psychoanalysis, 93, 81-95. doi:10.1111/j.1745-8315.2011.00548.x [→]Simpson, S. (2001). The provision of a telepsychology service to Shetland: Client and therapist satisfaction and the ability to develop a therapeutic alliance. Journal of Telemedicine and Telecare, 7 (Suppl. 1), 34-36. doi:10.1258/1357633011936633Sleek, S. (1997). Providing therapy from a distance. APA Monitor, 38(8), 1. Stern, S. (2010). On: ‘Affirming: “That's not psychoanalysis!”’ by R. Blass.The International Journal of Psychoanalysis, 91, 1283-1284. doi:10.1111/j.1745-8315.2010.00351.x [→]Stone, L. (1954). The widening scope of indications for psychoanalysis.Journal of the American Psychoanalytic Association, 2, 567-594. doi:10.1177/000306515400200402 [→]Taylor, C. B., & Luce, K. H. (2003). Computer-and Internet-based psychotherapy interventions. Current Directions in Psychological Science, 12, 18-22. doi:10.1111/1467-8721.01214Turkle, S. (1985). The second self: Computers and the human spirit. New York, NY: Simon & Schuster.Turkle, S. (1995). Life on the screen: Identity in the age of the Internet.New York, NY: Simon & Schuster.Wallace, P. (1999). The psychology of the Internet. Cambridge, UK: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511581670 Wolf, A. W. (2011). Internet and video technology in psychotherapy supervision and training. Psychotherapy, 48, 179-181. doi:10.1037/a0023532 [Related→]Zalusky, S. (1998). Telephone analysis: Out of sight, but not out of mind. Journal of the American Psychoanalytic Association, 46, 1221-1242. doi:10.1177/00030651980460041601 [→]Zarem, S. (2001). Choosing the telephone: A clinical exploration of potential advantage. Issues in Psychoanalytic Psychology, 23, 49-57.Zaylor, C. (1999). Clinical outcomes in telepsychiatry. Journal of Telemedicine and Telecare, 5(Suppl. 1), 59-60.